Lichtphänomene

Die kleinen Funken gleichenden Lichter, die Kinder oft sehen, wurden bereits kurz erwähnt. Kinder nehmen diese Lichtpunkte am besten im Halbdunkel wahr und fragen sich oft, warum andere Kinder diese Lichter nicht anschauen wollen. Später im Jugendalter können Menschen mit RP auch größere Lichter sehen, die langsam am Rande des Ringskotoms herumwandern (bis jetzt haben sie immer berichtet, dass sich die Lichter im Uhrzeigersinn bewegen). Auch Zittern des Bildes am Rande des Ringskotoms oder auch in der Mitte des Bildes kommt vor.

Diese Animation ist ein grober Versuch, die "leuchtenden Würste" zu demonstrieren. Sie tauchen am Rande des Ringskotoms einer nach dem anderen auf, alle an der gleichen Stelle, bewegen sich mit ähnlicher Geschwindigkeit um das zentrale Gesichtsfeld herum und verschwinden dann einer nach dem anderen im Ringskotom.

Das Netz, das gewissermaßen vor dem Bilde flickert und sich bewegt ist noch schwieriger zu demonstrieren. Diese Animation gibt vielleicht eine Ahnung, wie die temporalen, zur zeitlichen Überführung der visuellen Informationen gebundenen Störungen das Bild verändern können. Diese Veränderungen können wir heute gar nicht messen, was nicht meint, dass sie bedeutungslos wären.

Für die lang andauernden Aufgaben in der Nähe, wie Lesen und die Benutzung von Bildmaterial ist es wichtig, die Qualität des zentralen Gesichtsfeldes zu untersuchen. Bei diesen Aufgaben können kleine Skotome, Bereiche mit Verlust der Sensibilität, und Verzerrung des Bildes die Wahrnehmung visueller Informationen stark beeinträchtigen. In der klinischen Arbeit werden Skotome mit Perimetrie oder Kampimetrie aufgezeichnet.

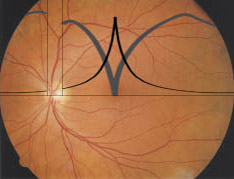

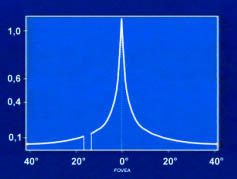

Bei der Untersuchung des zentralen Gesichtsfeldes sollen wir uns erinnern, dass die zentrale Netzhaut eine ganz besondere Struktur hat. In der Fovea haben wir die dünnsten sehr eng gepackten Zapfenzellen, wodurch wir in diesem winzigen Bereich des Gesichtsfeldes eine sehr hohe Sehschärfe haben. Die Sehschärfe der umgebenden Netzhaut ist viel niedriger, schon 10 Grad von der Mitte des Gesichtsfeldes entfernt haben wir eine Sehschärfe von 0.1.

A. Die relative Anzahl der Zapfenzellen ist mit der schwarzen Linie geschildert, der relative Anzahl der Stäbchenzellen mit der grauen Linie. B. Die Sehschärfe in den unterschiedlichen Teilen der Netzhaut beruht auf der Anzahl der Zapfenzellen und der Größe der rezeptiven Bereiche, die in der peripheren Netzhaut größer sind als in der Mitte. Dadurch wird die Sehschärfe schlechter aber die Empfindlichkeit, Bewegung zu sehen, höher. C. Man kann die Empfindlichkeit des zentralen Gesichtsfeldes auch in dieser Weise schildern: in der Mitte sehen wir sehr kleine Details und rund herum müssen die Details umso größer werden je weiter sie von der Mitte liegen. (Dieses Bild habe ich vor sehr vielen Jahren erhalten. Ich glaube, es stammt von Aslin.)

Das zentrale Skotom ist das häufigste Gesichtsfeldproblem der Sehbehinderung, insbesondere im Alter. Bei Kindern finden wir es bei Makuladegenerationen und Optikusatrophie, die beide ein zentrales Skotom mit unregelmäßigen Rändern verursachen. Netzhautnarben, wie die der Toxoplasmose, haben eine scharfe Grenze gegen die normal fungierende Netzhaut. Eine weitere Ursache sind begrenzte Verletzungen der hinteren Sehbahnen.

Zentralskotome, die von einer Verletzung der hinteren Teile der Sehbahnen (OR) verursacht sind, unterscheiden sich von denen, die sich in den vorderen Teilen der Sehbahnen befinden. Denn hier befindet sich das Skotom nur in dem Bilde, stört aber nicht die Funktionen der Vierhügel (VH). Deshalb sind die Sakkaden normal, wenn nicht andere Verletzungen in den tektalen Strukturen oder in den okulomotorischen Bahnen vorhanden sind.

Die Größe, der Bereich und die Form des Skotoms sind entscheidend für die Art und ihre Wirkung auf Lesefunktionen. Die Variation der Skotome kann sehr groß sein und in jedem Fall sollte man diese drei Eigenschaften des Skotoms genau untersuchen. An dieser Stelle werden lediglich drei verschiedene Skotome beschrieben.

Als wir unser erstes Low Vision Zentrum in Finnland in 1976 öffneten, war schon bekannt, dass sehbehinderte Personen, die das zentrale Sehen verloren hatten, ein neues Fixaktionsgebiet benutzen und eine gute Lesegeschwindigkeit erhalten konnten.

Damals, in den 70er Jahren, war es nicht allgemein bekannt, dass eine Person mehrere Bereiche der Netzhaut als Fixaktionsgebiet benutzen könnte. Das habe ich bei einem neunjährigen Jungen zum ersten Mal erfahren. Er kam zur Sprechstunde, da seine Lehrerin den Gebrauch der Hilfsmittel nicht verstehen konnte. Er hatte das zentrale Sehen in dem linken Auge wegen einer großen Narbe verloren, hatte aber in dem rechten Auge fast normales Sehschärfe, 0.8(-2). Doch benutzte er dann und wann vergrößernde Sehhilfe.

Er war in dem Universitätskrankenhaus sehr gut untersucht worden, so dass ich mit dem Lesen beginnen konnte. Als ich ihm den Text gab, fragte er, wo er beginnen sollte. Ich sagte, dass er mit dem Text beginnen konnte, der ihm gefiel. Er las den 8 Punkt Text mit guter Geschwindigkeit. Ich konnte hören, dass er besser als ein neunjähriger Junge lesen konnte, so gab ich ihm einen Text für 11-12-jährige Kinder und bat ihn vom Anfang an, den 18 Punkt Text, zu lesen. Er fragte, ob er eine Lupe haben könnte. Da er eben den 8 Punkt Text ohne Lupe gelesen hatte, fragte ich etwas erstaunt, welche Lupe er haben möchte. "3x" war die Antwort. Er las mit der Lupe ganz gut bis zu 12 Punkt, zögerte da etwas, sah den Text ohne Lupe an, aber las ihn mit der Lupe und las dann den 8 Punkt Text wieder ohne Lupe. Das war unmöglich zu verstehen, bevor ich den Augenhintergrund untersucht hatte. Auch im rechten Auge hatte er Narben, aber hier waren sie auf beiden Seiten der Fovea, so dass ein schmales Streifchen der funktionierenden Netzhaut zwischen den Narben war. Mit dem zentralen Gesichtsfeld konnte er nur kleine Texte lesen. Als er größere Texte las, musste er einen anderen Bereich der Netzhaut benutzen, wo die Sehschärfe niedriger war.

Die Makuladegeneration ist in diesem Fall von Stargardtscher Degeneration verursacht. Der unregelmäßige, etwa 10 Grad große degenerierte Bereich hatte bessere Funktion am oberen Rand. So konnte dieses Gebiet beim Lesen benutzt werden. Das Skotom wird oberhalb der Zeile gehalten. Der Rand des Skotoms ist während der ersten Fixation am Anfang des Textes gezeichnet (A). Das Skotom ist hier in B auch durchsichtig gezeichnet, so dass man den Text lesen kann. Das Mädchen beschrieb das Skotom als ein zu helles Gebiet, wo nichts zu sehen war (dunkler grau hier) und am Rande dessen ein kleiner Bereich, wo sie durch kleinen Löchern "fast durchsehen konnte" (heller grau). Wenn sie gelbe Kantenfilter benutzte, war das Bild ruhiger und das Skotom nicht so "leuchtend".

A.

B.

Wenn der Text klein ist, hat die Person folgende Technik: sie hält eine schwarze Karte unterhalb der Zeile und sagt bei jeder Fixaktion, was sie sieht:

Sie beschreibt, dass innerhalb der Teile des Textes, die sie nicht lesen kann, sie doch die Länge und auch etwas von der Form der Wörter wahrnehmen kann. Sie kann mehrere Wörter richtig erraten, wie die meisten älteren Kinder, die die Sprache beherrschen. Es gab einige vertikale Sakkaden, von denen sie nichts berichtete, und zwar nach "euro" und später nach "offi". Sie hatte diese Sakkaden nicht bemerkt.

Schon eine zweifache Vergrößerung des Textes machte das Lesen flüssig. Sie brauchte nicht mehr durch dieses kleinen "Loch" durchzu schauen, sondern konnte den "durchsichtigen Teil des Skotoms" benutzen. Es ist wichtig solche Lesesituationen zu finden, wo der zu benutzende Bereich groß genug ist und dem Vergrößerungsbedarf entspricht. Wenn optische Sehhilfen mühsam sind, sollte man mit Bildschirmlesegeräten trainieren, um eine ergonomisch brauchbare Lösung zu finden.

Es wäre ein Vorteil, wenn die Sakkaden, wenigstens die horizontalen Sakkaden, während des Lesens dokumentiert werden könnten. Diese Instrumente sind notwendig, wenn man die Lesestrategien verstehen will. Ein Scanning Laser Ophthalmoskop gibt noch mehr Informationen, ist aber so teuer, dass die meisten Kliniken es nicht besitzen werden.

Wenn es ein sehr kleines Skotom auf der rechten Seite des Fixaktionspunktes gibt kann das Skotom auf das nächste Wort fallen und ein oder mehrere Buchstaben verschwinden. Das Kind macht Fehler, die nicht typische dyslektische Fehler sind. Ein Beispiel kann die Sache erklären:

Die grauen Flecke kennzeichnen das Skotom, das jedoch nicht als Fleck wahrgenommen wird, sondern man sieht nichts an der Stelle der Buchstaben. Der Text wird etwa wie folgt gesehen:

In einen europäiscn Ländern richt man

Dieser Junge kann schon gut lesen und fixiert in der Mitte des Wortes. Das Skotom stört am meisten, wenn ein kurzes Wort ganz und gar verschwindet. Man kann es wahrnehmen, wenn man zu dem nächsten Fixationspunkt gekommen ist, und kann dann eine Korrektion machen. Eine Person, die die Sprache gut kennt, kann auch vieles erraten. Ein Kind, das zu lesen beginnt, hat viel größere Schwierigkeiten.

Die kleinen Skotome stören bei Sprachen, wie der finnischen Sprache, die keine Artikel und wenige Präpositionen hat und dadurch längere Wörter enthält, weniger.

Die Einwirkung des kleinen Skotoms variiert als eine Funktion der Textgröße. Wenn der Text größer wird, stört das Skotom weniger. Deshalb können wir eine gute, einfache Regel aufstellen:

Zentrales Gesichtsfeld

Zentralskotom

1. Zerrissenes zentrales Gesichtsfeld

2. Zentralskotom von mehreren Grad

In eini - igen - euro - Länd - sprich - man -- (dann führt sie den Blick längs des Kartenrandes, eigentlich bewegt sie den Text, so dass der Blick zurück zum Beginn der Zeile kommt, dann zieht sie die Karte unterhalb der nächsten Zeile und liest weiter). Sie konnte alle Wörter ohne zusätzliche Fixationen erraten. Die Fixationen waren doch nicht so ruhig wie foveale Fixationen, so dass es gut möglich ist, dass weitere Teile der Wörter flüchtig gesehen wurden.

3. Sehr kleine Skotome

mehrere Sprachen der Schweiz t man..

![]()

ist es wichtig

das Lesen mit Texten

unterschiedlicher Größen überprüfen.

Erst wenn ein Kind alt genug ist, können wir nach dem Verschwinden von Buchstaben nach den vom Kind angeschauten Wörtern fragen. Das erste Wort, das ein Kind so genau studieren kann, ist gewöhnlich der Name des Kindes.

Ein Skotom, das von einer kleinen Narbe in der Netzhaut oder von einer kleinen Läsion des Sehnervs verursacht ist, stört sowohl Buchstabieren als auch Sakkaden. Ein Skotom, das von einer Läsion der Radiatio optica oder der Sehrinde verursacht ist, stört nur das Buchstabieren, die Sakkaden aber nicht.

Der Macular Mapping Test, entwickelt von Manfred Mackeben, deckt die zentralen 16 Grade ab. Die Stimuli sind Buchstaben und beschreiben die Formerkennung im zentralen Gesichtsfeld. Die Größe und der Kontrast der Buchstaben, sowie die Präsentationszeit können variiert werden.

Mit dem Amsler Test können wir Verzerrungen der geraden Linien untersuchen. Der normale Amsler-Test hat so dünne Linien, dass sie vielleicht vom Kind nicht gesehen werden. In diesem Fall verwenden wir den "Extrafoveal-Fixation-Recorder" oder eine Seite eines normalen College Blocks für sehgeschädigte Schüler.

Amsler-Test Resultate sind nicht eindeutig. Ein Kind, das sagt, die Linien biegen sich oberhalb des Zentrums des Testbildes zueinander kann:

ein Skotom im oberen Bereich des makularen Gesichtsfeldes haben oder

ein Zentralskotom haben, das zu einer Veränderung der Fixation geführt hat. Es gibt eine neue bevorzugte Netzhautstelle (PRL) oberhalb der Läsion und so wird das Skotom nach oben verschoben. Der blinde Fleck wird auch in dieselbe Richtung verschoben sein. Das wahrgenommene Skotom ist normalerweise anders als das Skotom, das bei der Perimetrie gemessen wurde. Wie das Skotom des normalen blinden Flecks, wird der nicht funktionierende, kleine Teil des Gesichtsfeldes mit visuellen Informationen der anliegenden Zellen gefüllt. Das Skotom wird also überbrückt und das Kind sieht es nicht, außer wenn es auf ein Gitter oder Zeilen von Text schaut und aufmerksam das Bild im zentralen Gesichtsfeld genau analysiert.

Das Damato - Kampimeter, entwickelt von Dr. Bertil Damato, ist geeignet für Untersuchungen außerhalb der Kliniken. Bei diesem Verfahren taucht der Stimulus während des Tests auf, wenn die Person auf die verschiedenen Zahlen schaut. Kennt das Kind keine Zahlen, kann ein Zeigestab benutzt werden. Hält das Kind den Stab auf die korrekte Zahl, ist es leichter auf die Zahl zu sehen. So wird die Fixation sicherer. Die Abdeckung für das Auge welches nicht getestet wird, wird in der Regel von einem Elternteil oder einem anderen Erwachsenen vor dieses Auge gehalten, weil sonst zu viele motorische Anforderungen das Ansprechen auf den optischen Reiz stören. Der Test enthält ein vollständiges Handbuch.

Die Damato Kampimetrie beginnt mit dem Einzeichnen des blinden Flecks. Wenn das Kind ein zentrales Skotom hat und die Fixation zu einer neuen bevorzugten Netzhautstelle (auf Englisch PRL, preferred retinal location) verschoben ist, dann ist der blinde Fleck ebenfalls in die gleiche Richtung verschoben und das Kind wird ansprechen, wenn der Reiz im Bereich des normalen blinden Flecks erscheint. In diesem Fall sollten wir nicht annehmen, dass die Aussagen des Kindes unzuverlässig seien. Dasselbe gilt für alle Gesichtsfelduntersuchungen: fixiert das Kind nicht mit der Fovea, ist das gesamte Gesichtsfeld in die Richtung des neuen Fixationspunktes verschoben. Ist der neue Fixationspunkt oberhalb der zentralen Läsion, befindet sich der Schatten der Läsion oberhalb des Fixationspunktes und auch der blinde Fleck ist nach oben verschoben. Das Kind kann mehrere bevorzugte Fixaktionspunkte benutzen, es wählt ein Teil des zentralen Gesichtfeldes, wo die Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit die Forderungen der Aufgabe füllen.

Die Damato Kampimetrie ermöglicht Messungen des zentralen Gesichtsfeldes, überall wo die kostenintensive Goldmann-Perimetrie nicht zur Verfügung steht. Mit der Damato Kampimetrie können das zentrale Gesichtsfeld sowie der innere Rand des Ringskotoms (wenn es anfängt, sich zu entwickeln) gemessen werden.

Noch einige Bemerkungen:

Die funktionale Bedeutung des kindlichen Gesichtsfelddefektes sollte sorgfältig untersucht werden. Es gibt zwei Aspekte die in den meisten medizinischen Gutachten nicht gut abgedeckt werden.

Einer ist der Fall eines bitemporalen Gesichtsfeldausfalls. Wenn beide äußeren Hälften blind sind und die inneren Hälften des Gesichtsfeldes intakt sind, hat das Kind ungefähr 120 Grad Gesichtsfeld, wenn es geradeaus sieht. Wenn es aber etwas in der Nähe fixiert, hat es kein Gesichtsfeld in einem Sektor vor diesem Fixationspunkt. Das heißt, wenn das Kind auf etwas auf dem Tisch sieht, kann es den Klassenraum vor sich nicht sehen und das gleiche Problem gibt es im Sport und beim Spielen.

Ein anderer Aspekt, der nicht erwähnt wird, weil er nicht untersucht wird, ist die Anwesenheit einer Bewegungswahrnehmung in manchen ‚blinden' Bereichen. Dies kann mit dem Goldmann Gesichtsfeldapparat grob getestet werden, indem der Tester den Stimulus innerhalb des mit den normalen Testtechniken gefundenen Skotoms schnell hin und her bewegt. Wenn das Kind auf diesen sich schnell bewegenden Reiz reagiert, ist das Skotom nicht absolut, auch wenn das Kind nicht auf den hellsten, größten Stimulus reagiert hat, wenn dieser während der Routineuntersuchung langsam (2-5 Grad pro Sekund) bewegt wurde. Hat die Person einen Nystagmus oder Probleme bei der Aufrechterhaltung der Fixation, wird die Untersuchung des Gesichtsfeldes ungenau und eine Annäherung muss reichen.

Röhrengesichtsfeld

Hat ein Kind ein zentrales Gesichtsfeld von nur 10-20 Grad, können wir es mit einfachem weißen Papier in einer Distanz von 57 Zentimetern und einem dunklen Stift messen. Ein Kreuz in der Mitte des Papiers fungiert als der Fixaktionspunkt, worauf das Kind die ganze Zeit schauen soll, egal ob die tatsächliche Mitte des Kreuzes gesehen wird oder nicht. Man bewegt den Stift von der Seite des Papiers auf die Mitte zu und bittet das Kind zu sagen, wann der Stift sichtbar wird, von rechts, links, oben, unten und diagonal. Zieht man eine Linie durch diese Punkte, wo der Stift gesehen wurde, erhält man die Größe des Gesichtsfeldes dargestellt durch den oft ovalen Bereich. Bei einem Abstand von 57cm ist jeder Zentimeter auf dem Papier gleich einem Grad des Sehwinkels. Man kann also die Größe des Gesichtsfeldes einfach messen, indem man die Größe dieses Bereichs in Zentimetern misst. Wenn das Gesichtsfeld sehr eingeschränkt ist, sind die Messungen genauer, wenn eine größere Distanz verwendet wird. Bei 114cm ist eine Linie von 2cm gleich 1 Grad des Sehwinkels und bei 228cm eine Linie von 4cm gleich 1 Grad.