Durch Klicken des Bildes die Vorlesung zu öffnen.

Qualität der visuellen Rehabilitation

im Kindesalter

Referat beim XXXIII Kongress der

Blinden- und Sehbehindertenpädagogen und -pädagoginnen

8.8.2003, Universität Dortmund

Lea Hyvärinen

In diesem letzten Hauptreferat des Kongresses steht die Qualität der visuellen Rehabilitation im Mittelpunkt. Heute muss man in allen Bereichen der sozialen Rehabilitation die Qualität und die Kosten genau abschätzen. In der Frühförderung und pädiatrischen Rehabilitation ist dies eigentlich schwierig , da wir nicht wissen können, wie ein Kind sich ohne Frühförderung oder Rehabilitation entwickelt hätte. Die Erfahrungen der letzten dreißig Jahre zeigen doch sehr deutlich , dass sehbehinderte Kinder sich heute besser entwickeln als in den 70er Jahren, und dies trotz der Tatsache, dass heute mehr schwer mehrfachbehinderte Kinder überleben als damals. Trotz dieser Erfolge durch Frühförderung ist sie eine größere Herausforderung als vor 30 Jahren.

Es sind hier so viele junge Zuhörer. Erlauben Sie mir daher einen kurzen historischen Rückblick, um Ihnen die Entwicklung der pädiatrischen visuellen Rehabilitation vorzustellen.

Die Frühförderung und die Rehabilitation der sehgeschädigten Kinder haben sich in den letzten dreißig Jahren sehr deutlich verändert. Als wir 1976 die erste Low Vision Klinik in Helsinki eröffneten, begann die Frühförderung in den meisten europäischen Ländern im Alter von drei Jahren oder erst beim Schulbeginn. Vor diesem Alter gab es nur Familien- oder Elternberatung. Integration in die Regelschule war damals erst in den Anfängen. Schwer- oder schwerstbehinderte sehbehinderte Kinder wurden überhaupt noch nicht als Sehbehinderte erkannt (2).

Schon in den 60er und 70er Jahren zeigten mehrere neurophysiologische Arbeiten, dass das Gehirn eine große Plastizität besitzt und dass besonders während des ersten Jahres, aber auch später, eine ständiges Gerangel oder eine Art Wettkampf zwischen den verschiedenen Sinnen stattfindet. Die kortikale Zellgruppen werden von starken Sinnesfunktionen übernommen, schwache Funktionen erhalten wenig oder keine Repräsentation im Kortex.

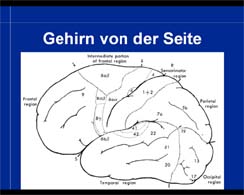

Die Arbeiten unserer neurophysiologischen Gruppe in Helsinki konzentrierten sich auf die Entwicklung der Area 7a im Scheitellappen, Parietallappen, (3) wo visuelle und taktile Wahrnehmungen zusammengebracht werden.

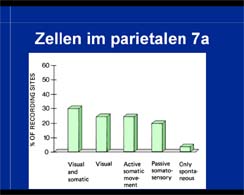

Als ein Beispiel unserer Ergebnisse können wir diesen Balkendiagramm nehmen (4,5): Die grünen Säulen repräsentieren verschiedene Aktivitäten, die wir im Scheitellappen, also hier oben, bei normalen jungen Affen in unseren Untersuchen gemessen haben. Etwa 55% der Zellen wurden von visuellen Reizen aktiviert.

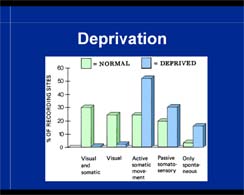

Nachdem die Augenlider in den ersten Monaten zugenäht wurden und dadurch die jungen Affen nur Schatten gesehen haben (6), verschwanden die visuellen Aktivitäten; die Repräsentation der taktilen Informationen war größer als normal. Anschließend erhielten die jungen Affen die beste visuelle Frühbetreuung, besser als je ein Kind, aber sie blieben funktionell blind.

Diese Untersuchungsergebnisse stellten eine neue Grundlage für die Frühbetreuung und Stimulation des Sehens dar. Frühförderung, so forderten wir damals und so sage ich auch heute, Frühförderung soll wirklich früh beginnen (7), sobald die Diagnose der kongenitalen oder frühen Krankheiten, Störung oder Schädigung gestellt ist, oder sie beginnt als ein Teil der Behandlung einer Krankheit oder eines Unglücksfalles.

In 70er Jahren erfolgten weitere grundlegende Änderungen in der visuellen Rehabilitation. Zuerst wurden taubblinde Kinder als eine eigene (Spezial)Gruppe akzeptiert, etwas später geistig behinderte sehbehinderte Kinder (8). Körperbehinderte Kinder jedoch, die von Gehirnverletzungen verursachte Sehbehinderungen haben, diagnostisiert man heute noch spät oder gar nicht als sehgeschädigte Kinder und Jugendliche. Erst seit dem Beginn der 90er Jahren, als die parallele Struktur mehrerer Sehbahnen allgemein bekannt geworden ist, kann man die große Variation der Sehbehinderungen bei Kindern und Jugendlichen mit zerebralen Sehschädigungen besser verstehen.

Die Integration von Kindern mit einer Sehschädigung in Regelschulen hat den Unterricht und die Rehabilitation nachhaltig verändert. Da es gleichzeitig auch noch Blinden- und Sehbehindertenschulen gibt, ist die gesamte pädagogische und rehabilitative Arbeit von Kindern mit einer Sehschädigung und gegebenenfalls weiteren Behinderungen sehr kompliziert geworden. Als Rehabilitationsspezialist und auch als Lehrerin oder Therapeut sollte man viele verschiedene Unterrichtsformen kennen, in verschiedenen Schulformen und mit unterschiedlichen Lehrergruppen arbeiten können, um Rehabilitation als Teil der Schularbeit oder Kindergartenaktivitäten möglich zu machen; die sonderpädagogischen Maßnahmen als ein Teil der Rehabilitation in Regelschulen ebenso effektiv wie in Spezialschulen in die Gesamtfunktion der Schulen einzuschließen.

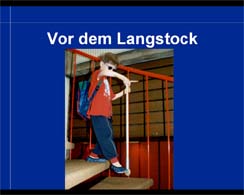

Für einen Nichtpädagogen sind die verschiedenen Unterrichtsformen schwieriger zu verstehen. Die Grenze zwischen sehbehinderten Techniken und Blindentechniken ist flüchtig, die meisten sehbehinderten Kinder benutzen sowohl Sehbehinderten- als auch Blindentechniken. So brauchen Sie zum Beispiel bei der Orientierung im Raum auditive Informationen und in der Dämmerung den Langstock. Einige mit ziemlich guter Sehschärfe aber vermehrten Crowdingproblemen lesen lieber Punktschrift als Druck, wenn sie länger lesen müssen. Kinder, die Gesichter nicht erkennen können, müssen nichtvisuelle Kommunikationstechniken lernen und so weiter.

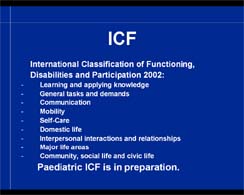

Das Jahr 2003 ist sehr wichtig für die Entwicklung der Rehabilitation der sehbehinderten Kinder, da zur Zeit eine neue pädiatrische Klassifikation, International Classification of Functioning, Disability and Health entwickelt wird (9). Darum ist es wichtig, dass wir jetzt die Spezialfragen der pädiatrischen Sehschädigung und Sehbehinderung gründlich besprechen und unsere Meinung der Weltgesundheitsorganisation bald kundtun. Die Probleme von Kindern mit einer Sehschädigung sind nicht gut genug bekannt, ganz speziell die der mehrfachbehinderten Kinder. Da die neue Klassifikation eine Grundlage der Rehabilitation sein soll, ist es äußerst wichtig, dass Sehschädigungen klar und eindeutig klassifiziert werden.

In der ICF (10), die zur Zeit in alle Sprachen übersetzt wird, tauchen die Probleme nicht auf, die auf komplexe Schädigungen und Mehrfachbehinderung verweisen und daher auch einer besonderen Erfassung bedürfen. Daher ist es nötig, jetzt aktiv zu werden und die WHO auf diese Fragen und Probleme hinzuweisen, denn die Probleme dieser Kinder kennen Pädagoginnen und Rehabilitationsfachleute neben den Eltern am besten und deshalb sollten diese Organisationen und auch die Elternorganisationen jetzt dringend aktiv werden.

Die ICF enthält eine lange Liste von Funktionen (11), die man überprüfen sollte. Sie sind aber nicht den Kindern typisch.

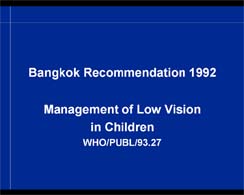

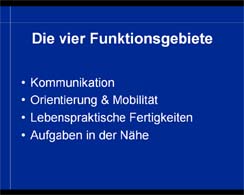

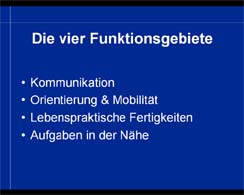

Die Beschreibung der Sehschädigungen und Sehbehinderungen, die in Bangkok in 1992 (12) bearbeitet wurde, empfiehlt eine Klassifikation, die auf vier kardinale Funktionsgebiete begründet ist (13): Kommunikation, Orientierung und Mobilität, Lebenspraktischen Fertigkeiten und länger andauernde Aufgaben in der Nähe.

Als eine der wichtigsten Fragen sollen wir definieren, was wir mit Sehschädigung, Sehbehinderung und Sehen meinen (14). In der Ophthalmologie, Augenheilkunde, werden die Wörter Sehschädigung und Sehbehinderung oft gebraucht, als meinten sie Augenschädigungen. Man sieht in den klinischen Berichten sogar Beschreibungen wie: „Die Augen sind normal, das Kind kann nicht sehbehindert sein“. Sehen ist aber eine komplizierte Gehirnfunktion. Sehbehinderung kann von Veränderungen in allen Teilen des visuellen Systems verursacht sein.

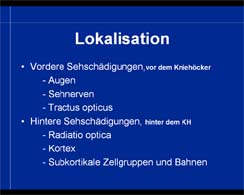

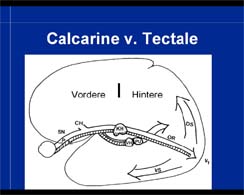

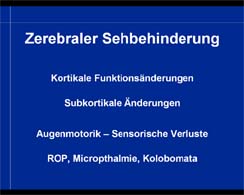

Die Lokalisation (15) betrifft entweder die Augen, die vorderen oder hinteren Sehbahnen, kortikale oder subkortikale Gehirnstrukturen oder das Kind hat gleichzeitig Läsionen in mehreren Teilen des visuellen Systems.

Nach dieser Einführung können wir unsere erste Frage stellen:

Erhalten alle Kindergruppen Frühbetreuung und Rehabilitation von gleicher Qualität?

- Einige Kindergruppen diagnostisiert man heute ganz früh, zum Beispiel Kleinkinder mit Katarakt versucht man während der ersten Lebenswochen zu finden und gleich zu operieren. Nach der Operation erhalten die Kinder Kontaktlinsen, Brillen und wohl geplante visuelle Übungen. Sie erhalten eine so gute Behandlung und Training, dass viele von diesen Kindern fast normal sehend werden. Die Frühbetreuung dieser Kinder ist ein integraler Teil der medizinischen Pflege.

- Eine andere Gruppe Kinder, die früh diagnostisiert werden, ist die der frühgeborenen Kinder mit Netzhautveränderungen (19). Sie erhalten Koagulation der Neovaskularisationen, und die von ihnen, die klar sehgeschädigt sind, erhalten Frühbetreuung; oft, aber nicht immer. Hat zum Beispiel ein sehbehindertes Kleinkind auch eine Körperbehinderung, so beginnen die krankengymnastischen Übungen gleich nach der Diagnose. Warum nicht gleichermaßen die visuellen Übungen? Die Ursache liegt in der klinischen Tradition der Augenheilkunde, die chirurgische Maßnahmen betont. Frühgeborene Kinder mit ROP haben sehr oft auch eine Schädigung der hinteren Sehbahnen, wegen der periventrikulären Leukomalasie (PVL) oder wegen der Läsionen im hinteren Teil des Gehirns. Diese Sehschädigungen sind selten früh diagnostisiert worden, auch wenn es eindeutige radiologische Befunde der Bahnenschädigung gibt. Diese Versäumnisse erschweren die frühpädagogische und –therapeutische Arbeit.

- Die frühe Diagnose und Frühförderung anderer Gruppen von Kindern geschieht leider viel später (20): Kleinkinder mit Mikrophthalmie, Kolobom oder Leber’scher Amaurose werden bald nach der Geburt diagnostisiert und klinisch untersucht. In vielen Krankenhäusern ist man mit der diagnostischen Arbeit zufrieden und macht keine funktionale Untersuchung. Die Frühbetreuung ist nicht ein Teil der medizinischen Therapie, sondern die Eltern sollen Hilfe bei anderen Organisationen suchen. Oft beginnt daher die Frühbetreuung erst im Alter von sechs bis zwölf Monaten. Die Zeit, die für die Familien eigentlich die schwierigste ist, bleibt ohne Unterstützung, Hilfe und Ratschläge.

Augenveränderungen, die weniger offensichtlich sind-, werden natürlich erst später diagnostisiert. Augenkrankheiten wie Retinitis pigmentosa, für welche es keine medikamentöse oder chirurgische Behandlung gibt, untersucht man klinisch und vielleicht genetisch aber sogar optische Hilfsmittel, einfache Filtergläser, werden nicht verschrieben. Eine Rehabilitation fehlt in vielen Fällen und man kann dem Kind und der Familie die Situation sogar schwieriger machen, wenn man beschreibt, wie das Sehen später – nach 30 oder 40 Jahren - verloren sein wird. In Ländern, wo die Rehabilitation und Therapie nur Kindern mit Sehschärfe weniger als 0.1 oder 0.3 zugesprochen wird, ist es natürlich, dass Kinder mit RP und vielen anderen retinalen Degenerationen, welche die Sehschärfe nicht verschlechtern, ohne Förderung und ohne Spezialunterricht bleiben.

Kinder, die Gehirnverletzungen haben und darum zerebrale Sehbehinderungen oder kognitive visuelle Sehbehinderungen haben, werden oft nicht diagnostiziert, wenn die Sehschärfe normal oder fast normal ist. Die Schwierigkeiten in den visuellen Funktionen interpretiert man als geistige Behinderung, wenn das Kind zum Beispiel keine Bilder versteht, die es nicht sieht, oder als autistisches Verhalten, wenn ein Kind die Gesichter der anderen Kinder nicht wieder erkennen kann und sich daher auffällig verhält.

Die Variation in der Klassifikation, was als Sehbehinderung gilt, verursacht heute die größte Variation in der Qualität der visuellen Rehabilitation. Wenn Sehbehinderung einfach als Sehschärfe weniger als 0.3 oder 0.1 definiert wird, schließt man eine große Gruppe von sehbehinderten Kindern aus der Förderung-, der Rehabilitation und oft auch außerhalb des Spezialunterrichts aus. Die beiden größten Gruppen sind Kinder mit Netzhautdegenerationen und Kinder mit Gehirnverletzungen.

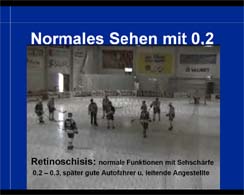

Man klassifiziert auch eine kleine Gruppe Kinder mit funktionell normalem Sehen als Sehbehinderte, zum Beispiel Kinder mit x-chromosomaler Retinoschisis (21).

Unserer ersten Frage „Erhalten alle Kindergruppen Frühbetreuung und Rehabilitation von gleicher Qualität?“ beantworten wir mit „Nein“ (22). Diese Antwort sollte dazu beitragen, dass wir die frühe Diagnostik und die Zusammenarbeit zwischen medizinischen und pädagogischen Spezialisten verbessern. Eine Verbesserung ist schon in vielen Orten im Gang, aber eine gute Arbeitssituation haben wir leider in zu wenigen Kliniken.

Unsere zweite Frage (23) heißt: Wie gut ist die Information, die der IEP, in der individuellen Frühbetreuung und Rehabilitation zu Grunde liegt?

Diese Antwort möchte ich mit einem Zitat von Lew Wygotskij beginnen (24):

„ Erreicht ein sehbehindertes Kind eine gleiche Entwicklungsstufe wie ein gesundes, geschieht dies beim behinderten Kind auf eine andere Weise, auf anderen Wegen und mit anderen Mitteln und es ist für den Pädagogen besonders wichtig, dass er den einzigartigen Kurs kennt, auf den er das Kind führen muss. Dank seiner Einzigartigkeit verwandelt sich das Minus der Behinderung in ein Plus der Kompensation“.

Um den einzigartigen Kurs mit dem Kinde zu finden (25), brauchen wir die Kenntnisse der visuellen Funktionen und aller anderen Fähigkeiten, die wir in der Kompensation benutzen werden. Ein Teil dieser Informationen erhalten wir von den Ärzten, Optometristen und Psychologen, einen wichtigen Teil dieser Kenntnisse erhalten wir durch unser eigenes Tun.

Wie wir schon am Dienstag gesehen haben, sind die meisten Testmaterialien zugleich Spielzeuge. Nehmen wir Sehschärfemessungen als ein Beispiel, so sehen wir, dass ein Kind durch eine altersnormale Konzeptentwicklung (26) gehen muss, um in den Testsituationen tätig sein zu können oder um die Testsituationen bewältigen zu können:

Zuerst Farben zu gleichen (27),

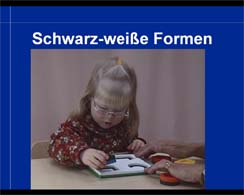

dann schwarz-weiße konkrete Formen (28),

dann die konkreten Formen mit einem flachen Bild von gleicher Größe (29),

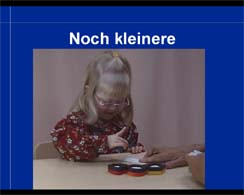

dann mit kleineren und kleineren Bildern (30, 31),

und dann auch beide Augen separat (32, 33). Dies sind Fertigkeiten und Konzepte, die wir dem Kind auch in anderen Situationen vermitteln. Die Tests kann man daher als einen Teil der Spiel und Übungssituation sehen. Dabei erfährt man auch, wie normal sehende Kinder mit den Testmaterialien umgehen. Dadurch wird es leichter die Spiel- und Lernmaterialien den Funktionen des sehbehinderten Kindes anzupassen.

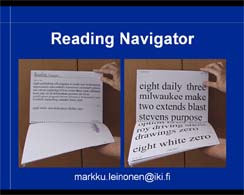

Mit den klinischen Testen bekommt man nicht alle Informationen, die man in der Frühförderung und in der Schule braucht. So sollte man beider Untersuchung der Sehschärfe zum Beispiel auch die Sehschärfe mit gruppierten Symbolen messen. Wenn das Kind zu lesen begonnen hat, kann man mit dem Reading Navigator (34) die optimale Textgröße schnell messen.

Man misst die Lesegeschwindigkeit mit Wortlisten in verschiedenen Größen. Ist der optimale Text viel größer als der, den die Sehschärfewerte vorausgesagt haben, ist es ein Zeichen, dass das Kind eine Stelle der Netzhaut während der Sehschärfemessung benutzt hat, mit einer anderen aber liest (35).

In der Klinik wird das Gesichtsfeld mit dem Perimeter gemessen (36). Kleine Skotomata im zentralen Gesichtsfeld kann man im Krankenhaus nicht messen. Wenn kleine Details in Bildern oder Texten verschwinden und wieder auftauchen, gibt es gewöhnlich ein oder mehrere kleine Skotomata.

Es ist wichtig das Kind in der natürlichen Umgebung zu beobachten und mit dem Kind herauszufinden, wie man die wichtigen Landmarks in der Umgebung finden kann. Später kann das Kind z.Bl. den Weg zur Schule als eine Klassenarbeit beschreiben, wodurch die visuelle Erinnerung und die sprachlichen Fertigkeiten des Kindes überprüft werden.

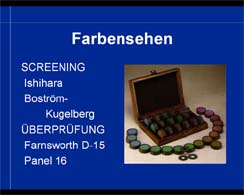

Farben sind wichtig für die Gestaltung von Lernmaterialien (37).

Farbensehen ist nicht immer in der Klinik überprüft worden (38) und auch, wenn es gemessen ist, versteht man die Situation besser,

wenn man den Test als ein Spiel im Internet spielt (39). Dann sieht der Lehrer/ die Lehrerin selbst, welche Farben schwierig sind. Diese Farben sind ebenso schwierig auch bei Schularbeiten.

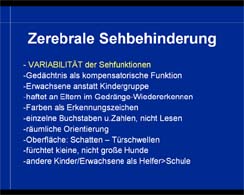

Die Kinder, die durch eine Gehirnverletzung sehbehindert wurden (40), haben die größte Variation in ihren Symptomen. Ihre Sehschädigung kann alle Teile des visuellen Systems betreffen. Oft glaubt man, dass eine Gehirnverletzung mit dem kortikalen Funktionsverlust gleichzusetzen sei.

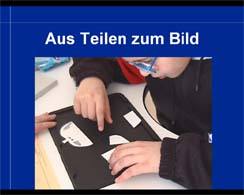

Die zerebral bedingten Sehbehinderungen kommen oft schon im Kindergarten vor und sind zum Beispiel daran zu erkennen, dass ein Kind nicht mit Puzzles spielen kann (41, 42) oder den Inhalt der Bilder nicht versteht oder seinen Weg nicht findet.

Die meisten Kinder mit CVI, zerebraler Sehschädigung, haben Änderungen sowohl im Kortex als auch in den subkortikalen Bahnen und Zellgruppen (43). Sie haben oft auch Veränderungen an den Augen: Prämaturitätsretinopathie (ROP), Mikrophthalmie, Kolobomata, Linsentrübungen usw.

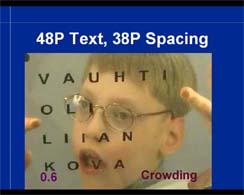

Um eine gründliche Untersuchung für die IEP, Individueller Entwicklungs- und Förderplanung zu machen, muss man zuerst die Augenmotorik genau beobachten, denn Schwierigkeiten bei der Fixation, Akkommodation, bei Folgebewegungen und Sakkaden sind bei zerebraler Sehschädigung sehr gewöhnlich. Kennt man sie nicht, kann man die Leseschwierigkeiten des Kindes nicht verstehen. Als ein Beispiel zeige ich eine kurze Videosequenz eines Jungen (44), dessen Sehbehinderung gar nicht erkannt war. Man hatte eine Sehschärfe von 0.6 mit einzelnen Symbolen gemessen, doch beim Lesen braucht er 48 Punkt Text mit 38 Abstand. Macht man einen Videofilm wie diesen, so kann man besser die Schwierigkeiten bei Fixation, Sakkaden und Auge-Handkoordination beobachten und dokumentieren. Man braucht eine transparente Kopie des Texts, legt sie auf eine Glasscheibe und filmt durch das Glas.

Um die funktionelle Lesefähigkeit zu überprüfen, benutzt man altersgemäße Texte in verschiedenen Textgrößen und mit verschiedenem „Spacing“, Buchstabenabstand. Solche Testtexte gibt es auf deutsch. Das Kind liest die Texte auf einem Datorschirm, wo man die Textgröße und den Abstand zusammen mit dem Kind justiert. Die Größe des Texts und die Lesegeschwindigkeit beschreiben die visuellen Funktionen zum Beispiel für schriftliche Schularbeiten viel besser als die gewöhnlichen Sehschärfewerte.

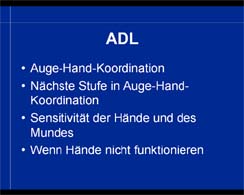

Nach den motorischen Fähigkeiten untersucht man die sensorischen Funktionen (45), visuelle Perzeption, Auge-Hand Koordination und visuo-spatiale Funktionen. Da mehrere kognitive Funktionen nicht in der Sprechstunde des Arztes untersucht werden können, sind die Beobachtungen und Testsituationen in der Frühförderung, der Schule, am Arbeitsplatz und in der Freizeit wichtig.

Die Beobachtungen machen wir in den vier kardinalen Funktionsgebieten (46), Kommunikation, Orientierung und Mobilität, lebenspraktische Fertigkeiten und während Aufgaben, die ein länger andauerndes Sehen in der Nähe erfordern.

Die Fragen, die wir uns stellen sind (47):

1.Wie wird sich Sehen auf diese Funktion in dieser Stufe der Entwicklung auswirken?

2. Wie wird sich das Sehen auf die Entwicklung dieser Funktion hin zur nächsten Stufe der Entwicklung auswirken?

3.Welche kompensatorischen Techniken hat das Kind schon, welche soll man das Kind lehren?

Der schwierigste Schritt der Pädagogen und Rehabilitationsfachkräfte scheint der zu sein, sich zu trauen, diese Tests zu benutzen. Früher hat man es so stark betont-, dass Sehtests den Ärzten und den Psychologen gehören, dass auch heute noch viele Lehrer(innen) den Gebrauch der Tests als etwas Verbotenes begreifen. Hat man jedoch die Funktionen nicht selber geprüft, versteht man die Information des ärztlichen Gutachtens nicht und erfährt auch nicht, dass ein Kind sein Sehen im Kindergarten oder in der Schule oft ganz anders als im Krankenhaus benutzt.

Wie wir in den zwei kurzen Videosequenzen sahen (48, 49), kann eine Lehrerin, die das Kind kennt und eine gute Kommunikation mit dem Kind hat, die Sehteste sehr gut gebrauchen. Ein Assistent, der dem Kind während der Testsituation hilft, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, ist oft die wichtigste Person in der Testsituation.

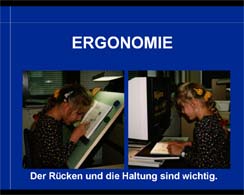

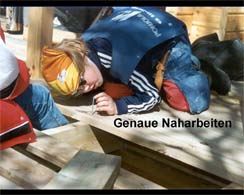

Ergonomie ist ein Teil der visuellen Rehabilitation (50), den man zu oft vergisst. Auch die sehbehinderten Kinder sollte man eine gute Haltung und gute motorische Fertigkeiten in den Regelschulen lehren.

Als meine Antwort zu der zweiten Frage wage ich zu sagen (51), dass die Lehrer und die Therapeuten zu wenige Informationen vom Sehen des Kindes erhalten und zu wenig Teste und Beobachtungsmöglichkeiten haben, um die klinischen Befunde zu ergänzen. Diese Situation ist ziemlich leicht zu ändern: Beginnt man selber zu messen, so lehren die Kinder uns die Details während der Arbeit. Es braucht Zeit und Übung , ist aber sehr lohnend. Eine Voraussetzung ist allerdings- und das will ich nochmals betonen, dass man ziemlich viel über die und von der visuellen Physiologie lernen will.

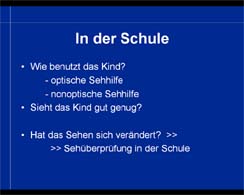

Die dritte Frage in der Rehabilitation ist (52): Wie ist die inhaltliche Qualität der Rehabilitation in der Schule?

Obwohl die visuelle Rehabilitationsfachkräfte wichtige Arbeit machen: die Überprüfung der Sehfunktionen (53), die Anpassung der Sehhilfen und das Trainieren der Orientierung und Mobilität übernehmen, bleibt vieles noch in der Familie und in der Schule oder der Frühförderung zu ergänzen und zum Schluss zu führen. Kommunikationsschulung ist ein Teil dieser besonderen Maßnahmen, die in den meisten Krankenhäusern gar nicht als Rehabilitation anerkannt ist. Lebenspraktische Fertigkeiten sind meistens ein Teil der Rehabilitation alter Menschen mit einer Sehschädigung, selten bei kleinen Kindern. Leider finden auch die Regel- und Sonderschulen zu wenig Zeit für diese Rehabilitationsgebiete, die den Kindern mit einer Sehschädigung so wichtig sind.

Die Rehabilitation sehbehinderter Kinder in der Regelschule ist eine Gleichung, für die ich keine Lösung finde. Einerseits fordern die Arbeits- und Lerntechniken der sehbehinderten Kinder mehr Zeit als die der normal sehenden Kinder, sie sollen jedoch in gleicher Zeit wie die anderen Kinder den Schulstoff lernen. Sie haben vier große Spezialgebiete (54), die die anderen Kinder nicht brauchen, 1. spezifische Arbeits- und Lerntechniken lernen,

2. lebenspraktische Fertigkeiten (55, 56),

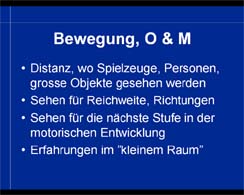

3. Mobilität und Bewegung (57,58,59),

und als Nummer 4. das schwierigste Schulfach, blinden- oder sehbehindertenspezifische Kommunikation (60)und zwar so, dass sie in der Schule und später in Arbeitsleben effektive Kommunikationstechniken beherrschen. Man kann meines Erachtens nicht gleichzeitig dieses zusätzliche Curriculum durchführen und davon ausgehen, dass der Schul – und Arbeitstag eines sehgeschädigten Kindes nicht länger sein dürfe als der der anderen Kinder. Sehgeschädigte Kinder leisten in der Regelschule enorm viel, meist das Doppelte der Leistungen der anderen Kinder. Das sollte man berücksichtigen und ihnen mehr Zeit geben.

Um fordernde Aufgaben in der Nähe zu leisten(61), sollten die Kinder ihre Sehhilfen schon früh benutzen können-.

Da der Arbeitsabstand oft sehr kurz ist, sind Schutzbrillen noch wichtiger als bei den Schultätigkeiten der normal sehenden Kinder (62).

Meine Antwort zu der dritten Frage ist: Eine weitere Voraussetzung guter Rehabilitation und Integration ist Weiterbildung der Klassenlehrer(innen) und Assistenten (63), die in den meisten Regelschulen für die sonderpädagogischen und rehabilitierenden Maßnahmen verantwortlich sind. Ein behindertes Kind braucht eine gleich gute Rehabilitierung in der Regelschule wie in einer Sonderschule.

Die Rehabilitation sollte alle Sehfunktionen umfassen, nicht nur die der kognitiven Leistungen (64). Auch daran sollten wir uns während des Schultages erinnern, dass die sehbehinderten Kinder oft mehrfachbehinderte sind.

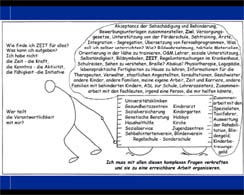

Ich habe dieses Bild (Dia 65) gewählt, um Ihnen einen Gruß von den Familien zu bringen. So sieht eine Mutter zweier begabter sehbehinderter Kinder ohne Mehrfachbehinderung ihren Alltag. Diese Situation ist ziemlich alltäglich überall in Europa. Es gibt so viele parallele Funktionen, so viele Gesetze und Anordnungen, so vieles anzupassen, dass die Rehabilitationsaktivitäten für die Familien ein weiteres Problem werden. Irgendwie sollte die visuelle Rehabilitation der Krankenhäuser, der Schulen und die Sozialbeamten ihre Arbeit koordinieren so, dass wir überflüssige Arbeiten vermeiden und das Leben der Familien leichter machen.

Um ein Kind auf den einzigartigen Kurs von Wygotskij zu führen (66), müssen wir die Einzigartigkeit der Bedingungen jedes Kindes schon frühzeitig kennen und die Betreuung zielorientiert organisieren. Zusammen mit den Kindern finden wir heraus, welche Gebiete des Sehens nicht funktionieren und welche da sind, und welche kompensatorische Strategien gelehrt werden sollen. Obwohl die visuelle Rehabilitation im Kindesalter in den letzten dreißig Jahren viel weiterentwickelt worden ist, können wir in meisten Feldern der Rehabilitation noch vieles verbessern.