Funktionales Gesichtsfeld

Lea Hyvärinen, MD

Priv.Dozent in der Universität in Oulu und in Tampere

In der Frühbetreung, im Spezialunterricht und in der Rehabilitation sollten wir das Gesichtsfeld besser kennen als in der klinischen, diagnostischen Überprüfung. Wir sollten auch wissen, was die klinischen Befunde funktional aussagen.

In der Definiton der Sehschädigung ist nur die Grösse, der Umfang des Gesichtfeldes erwähnt. Als die Untersuchungstechnik gilt Konfrontationsperimetrie als Fingerperimetrie oder Konfrontation mit einem Objekt, da andere Techniken im grössten Teil der Welt nicht benutzt werden können. Die Grösse ist aber nur eine der vielen Eigenschaften des Gesichtfeldes. Die Qualität des Gesichtsfeldes variiert sehr stark, darum brauchen wir viele verschiedene Untersuchungsbefunde um die Sehfunktion zu verstehen.

Drei grundsätzliche Tatsachen sollten wir gut kennen:

- der zentrale Teil des Gesichtfeldes ist im primären visuellen Cortex überrepresentiert, die zentralen 12-13 Grad in der Mitte nehmen die Hälfte des primären visuellen Cortex in Anspruch;

- die Sehschärfe ist nur in der Mitte des Gesichtsfeldes - die Makula heisst - ganz gut, im perimakulären 10 Grad Bereich haben auch die normal-sehenden eine Sehschärfe von 0.1 (Bild 1),

- im peripheren Gesichtsfeld ist unsere Empfindlichkeit des Flicker- und Bewegungssehens viel grösser als im Zentrum.

Bild 1. A. Die Sehschärfe in unterschiedlicher Entfernung von der Fovea. Nur in der Fovea ist die Sehschärfe hoch, sinkt schon bei zwei Grad von der Mitte und ist bei 10 Grad Exzentrität etwa 0.1. B. Die Variation der Sehschärfe beruht auf der Zapfendichte (schwarze Linie), die eine fast gleiche Form wie die Linie der Sehschärfe hat. Die graue Linie beschreibt die Stäbchendichte.

Änderungen im Gesichtsfeld sind entweder grosse Ausfälle der Funktion oder kleine Skotome im zentralen Gesichtsfeld, beide können von Läsionen in der Netzhaut, im Sehnerv, in den hinteren Sehbahnen oder im primären visuellen Cortex verursacht sein. (Kleine Skotomen sehen wir im peripheren Gesichtsfelt nicht, da sie im Gehirn mit Information vom angrenzenden Zellgruppen gefüllt werden.)

Grosse Gesichtsfelddefekte wegen Netzhautveränderungen

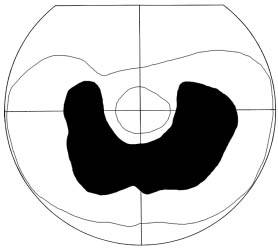

Als ein Beispiel grosser Gesichtsfelddefekte, die von Änderungen in der Netzhaut verursacht sind, habe ich die der Retinitis pigmentosa gewählt (Bild 1). Das typische Ringskotom beginnt als ein relatives Skotom; das heisst: die Sensitivität der Netzhaut ist in kleinen Fleckchen etwas schlechter geworden (Bild 1.A). Diese Änderungen in der Bildqualität kann die Person selbst nicht bemerken.

Bild 2. Die Entwicklung des Ringskotoms so, wie sie die Goldman Perimetrie beschreibt. A. Zuerst gibt es nur eine Verminderung der Sensitivität der Netzhaut. Das zeigt sich daher, dass die Isopteren I/4 und III/4 nicht einen normal grossen Bereich umfangen, sondern verengert worden sind. Es gibt auch Fleckchen, wo man ein relativres Skotom messen kann. B. Mit der Zeit wächst der Bereich der verminderten Funktion zu einem Ringskotom (mit schwarz bezeichnet).

Wenn die Netzhautveränderungen grösser werden, werden auch die Skotome grösser und tiefer. Tiefer meint, das die Intensität des Stimulus grösser ist, bevor er gesehen wird. Wenn der grösste und hellste Stimulus in der Goldman Perimetrie nicht gesehen wird, nennt man das Skotom absolut. Manche Leute denken, dass "absolut" gleich mit totalem Verlust der Sehfunktion sei, aber in diesen absoluten Skotomen kann es noch nützliche Sehfunktionen geben. Ein Beispiel sind die Befunde im Bild 3.

Bild 3. A. Die perimetrischen Befunde der Goldman Perimetrie von beiden Augen eines 16-jährigen Jungen hat man in diesem Bild zusammengefügt. Er hat ein typisches Ringskotom um das zentrale Gesichtsfeld herum im unteren Teil des Gesichfeldes. Im schwarz gemalten Bereich hat er das grösste, hellste Stimulus nicht gesehen. Dies passt nicht mit dem funktionellen Gesichtsfeld zusammen, da er ein sehr guter Eishockeytorhüter ist. Wenn die Flicker-empfindlichkeit gemessen wurde, sah er den flimmernden Stimulus in jedem Bereich innerhalb des Skotoms, in dem die Funktion gemessen wurde.

Es gibt also visuelle Funktionen, die brauchbar sind, doch nicht mit der Goldman Perimetrie gemessen werden können. Obwohl Bewegungssehen funktional sehr wichtig ist, gibt es heute keine routinmässige Untersuchungen um es zu messen.

|

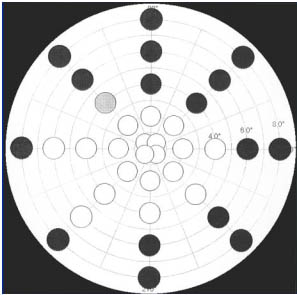

Bild 4. Automatische Perimetrie (Peritest) zeigt ein tiefes Skotom und am denselben Tag zeigt die Goldman Perimetrie kein Skotom, nur eine diffuse Verminderung der Empfindlichkeit. Damit ist der Bereich der Isopteren I/4 und II/4 enger, kleiner als normal, geworden. |

Das Ringskotom der Retinitis pigmentosa ist in der automatischen Perimetrie viel grösser und tiefer als in der Goldman Perimetrie (Bild 4). Mehrere Kinder und Jugendliche haben die Information erhalten, dass sie nicht mehr Fahrrad fahren sollen, da sie ein tubulares Gesichtsfeld in der automatischen Perimetrie haben. Es ist möglich, dass das Kind noch kein absolutes Skotom in der Goldman Perimetrie hat und funktional keine Störungen beim Sehen im Tageslicht erfährt. Man sollte bedenken, dass das Gesichtsfeld in der Goldman Perimetrie auf 10 Candelas pro Quadratmeter und in der automatischen Perimetrie auf einer noch niedrigeren Beleuchtungsstufe gemessen wird, also im Bereich sehr niedrigen photopischen Sehens.

Das funktionale Gesichtsfeld der Kinder, die Retinitis pigmentosa haben, soll man sowohl im hellen Tageslicht und in Dämmerung beobachten. Wenn es möglich wäre das Gesichtsfeld auf gleichen Beleuchtungsstufen auch im Laboratorium zu messen, würden wir die Entwicklung der Netzhautschäden besser verstehen. Heute sollen wir die Resultate der perimetrischen Untersuchungen vorsichtig interpretieren.

Das funktionale Gesichtsfeld bei fortgeschrittener Retinitis pigmentosa ist oft viel grösser als das gemessene Feld, denn das Gedächtnis fügt die einzelnen kleinen Felder zusammen, die man während mehrerer Fixationen sieht. Die Augen tasten die Umgebung ab und man erinnert sich, wie sie aussieht. So machen auch wir alle es, speziell in Umgebungen, die wir kennen. Wir analysieren die Einzelheiten der Umgebung nicht die ganze Zeit, sondern gebrauchen nur den Teil der visuellen Informationen, auf denen unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist. Eine Person mit tubulärem Gesichtsfeld hat das Gefühl, dass sie die bekannte Umgebung wirklich sieht. So kann es geschehen, wie im Bild 5 geschildert ist, dass plötzlich ein Hut allein in der Luft zu schweben scheint. Der Hut füllt das ganze Gesichtsfelt der Person, aber das Bild im Gedächtnis malt die Umgebung.

Bild 5.A. Dieses Bild versucht das Erlebnis einer Person, die Retinitis pigmentosa mit kleinem, tubulärem Gesichtsfeld hat, zu schildern. Diese Person kennt die Umgebung gut und hat dadurch das Gefühl, dass sie die Treppe und die Bäume sieht. Wenn sie kurz auf eine Seite schaut und dann wieder auf die Treppe, sieht es aus, als schwebte ein Hut in der Luft vor ihr. Eine Frau mit einem grossen Hut ist vor die Person getreten, der Hut füllt das ganze tubuläre Gesichtsfeld und dafür scheint allein zu spazieren. (Titelbild des finnischen Informationsbüchleins "Kävelevät hatut" ,Spazierende Hüte' für und von Retinitikern.) B. Glühend weisse oder gelbe Lichter erscheinen in einem Punkt am Rande des zentralen Gesichtsfeldes, eines nach dem anderen, sie umkreisen das Gesichtsfeld um ein- oder mehrmals und verschwinden dann in das Ringskotom.

Störende Lichter im Gesichtsfeld sind nicht ungewöhnlich in Retinitis pigmentosa. Schon junge Kinder können kleine Lichter sehen. Sie sehen oft wie Feuerfliegen aus, erscheinen nur für ein Augenblick und verschwinden, um wieder in einem anderen Teil des Gesichtsfeldes aufzutauchen. Diese Lichter stören während der automatischen Perimetrie, da sie wie die Stimuli der Perimeter aussehen. Es kommen auch grössere Lichter vor, die eine Form von Würste oder Bananen haben (Bild 5 B). Sie kreisen ruhig und rund um das zentrale Gesichtsfeld um dann in das Ringskotom zu verschwinden. Verschiedene netzartige Lichtphänomene können sehr strörend sein, sowie auch glühend weisse dünne "Würmer", die das Gesichtfeld rash durchfahren. Kennt man diese Phänomene und fragt mab danach, wagt der Jugendliche sie zu beschreiben. Oft ist er erleichtert, wenn irgendeiner diese störenden Erscheinungen kennt. In der Zukunft werden Animationsbilder dieser Phänomene auf meiner Homepage sein, und auch auf der Homepage des Finnischen Retinitis pigmentosa Vereins, http://www.retina.fi.

Grosse Gesichtsfelddefekte wegen Sehbahnläsionen

Die Sehbahnen sind lange und können Läsionen an unterschiedlichen Stellen haben. Die nicht-sehenden Bereiche im Gesichtsfeld zeigen entsprechende Variationen auf, die in den Lehrbüchern der Augenheilkunde beschrieben sind. Was man gewöhnlich nicht weiss, ist dass die Sehbahnen mehrere unterschiedliche Nervenfasern enthalten: etwa 80% sind dünne parvozellulare Phasern und etwa 10% dicke magnozellularen Fasern.

|

Bild 6. A. Die Sehbahnen vom Auge bis dem primären visuellen Cortex sind die Bahn des bewussten Sehens und derBildwahrnehmung, die tectalen Bahnen bis Vierhügel (VH) überführen die Information direkt zu parietalen Funktionen. B. Die linke Hälfte des Gesichtsfeldes ist in der Goldman Perimetrie nicht messbar, eine Hemianopsie mit Aussprarung der Makula. |

Die Person, deren Gesichtsfeld im Bild 6.B geschildert ist, hatte eine deutliche Wahrnehmng der Bewegung in der "blinden" Gesichtsfeldhälfte. Wenn man den grössten, hellsten Stimulus (V/4) rasch hin- und her bewegte, hatte der Patient eine Wahrnehmung, dass etwas in der blinden Gesichtsfeldhälfte "glühte". Nach einem Training mit Flickerstimuli ist die Flickerempfindlichkeit almählich besser und das subjektive Gesichtsfeld erweitert worden. Die Neuronennetze im verletzten Gehirngewebe können durch Stimulation aktiver werden und neue Verbindungen bauen. Da dies in Erwachsenen auch nach mehreren Jahren nach einer Verletzung geschehen kann, sollten wir stimulierende Computerspiele für Kinder mit Hemi- oder Quadrantanopsie designen.

Das Gesichtsfeld der Kleinkinder kann man nicht perimetrieren. Die Funktion des peripheren Gesichtsfeldes kann man in den Spielsituationen beobachten, wenn die Aktivität so gewählt ist, dass die Informationen vom peripheren Gesichtsfeld entscheidend sind, wie z.Bl. im Bild 7.

Bild.7. A. Die Kinder sollen kriechen, ohne die Kegel umzuwerfen. Diese spielerische Übung ist gleichzeitig eine Beobachtungssituation und Training des peripheren Sehens, die Umgebung regelmässig bildlich abzutasten. B. Kinder, die nicht gut genug sehen, um Einzelheiten auf ihrem Weg zu sehen, brauchen den Trainingstock. Wenn das Kind mit dem Stock etwas Neues auf dem Boden entdeckt, sich danach bückt und dann sieht, was es ist, lernt es die Umgebung genauer kennen. (Von der CD "LH Materials for Teaching")

Kleine Skotome

Kleine Skotome im zentralen Gesichtsfeld können von Netzhautnarben, kleine Läsionen im Sehnerv oder in den hinteren Sehbahnen verursacht sein. Skotome der anteriorischen Läsionen wirken sich sowohl in den tectalen Funktionen als auch im Bild beim Lesen und anderen genauen Sehaufgaben aus.

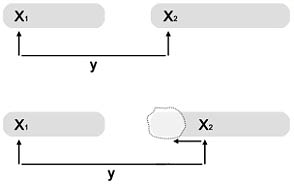

Die kleinen Skotomen stören ganz speziell, wenn das Skotom auf der rechten Seite des Fixationspunktes oder etwas weiter auf der linken Seite und unterhalb des Fixationspunktes liegt. Im ersten Fall stört es die Fixationssakkaden zu dem nächsten Wort (Bild.8), im anderen Fall die langen Sakkaden zum Anfang der nächsten Zeile.

Bild 8. A. Wenn ein Kind, das noch Buchstabe für Buchstabe liest, ein Wort (x1) zu lesen beginnt, sieht es gleichzeitig im preattentiven Sehen, wo das nächste Wort (x2) beginnt. Während des Lesens ändert sich die Entfernung (y) und wird schliesslich gemessen, wenn das Kind das Wort x1 sagt und gewöhnlich auf die Mitte des Wortes schaut. Die visuell gemessene Entfernung wird von den visuellen Funktionen zu den motorischen überliefert, dort zum motorischen Plan und motorischer Aktivität, und eine Sakkade entsteht. Die Sakkade ist aber erst möglich, wenn der Befehl, den Blick von der Fixation frei zu machen, erledigt ist. Dann geschieht die Sakkade und die Fixation des Blickes auf das nächste Wort. B. Wenn ein Skotom am Beginn des nächsten Wortes liegt, wird die Sakkade zum ersten sichbaren Bucchstaen geplant und ausgeführt, was einem beginnenden Leser schliesslich dann zu einer Sakkade rückwerts führt. Dieses deutet nicht motorische Störungen und verschwindet, wenn das Kind grössere Texte liest.

Wenn das Kind schon ganze Wörter wiedererkennt, und die Fixation von der Mitte eines Wortes zur Mitte des nächsten Wortes springt, kann ein kleines Skotom einen oder zwei Buchstaben irgendwo in den Wörtern verdecken. Da die Buchstaben verschwinden, wird das Wort falsch gelesen, oder muss buchstabiert werden, um richtig gelesen zu werden. Der Platz der Buchstaben, die nicht gesehen sind, variiert als eine Funktion der Textgrösse: je grösser der Text, desto nächer am Beginn des zweiten Wortes sind die Fehler. Wenn der Text gross genug ist, verdeckt das Skotom einen so kleinen Teil eines Buchstabens, das es nicht mehr stört.

Wenn ein Kind Schwierigkeiten im Buchstabieren erfährt, ist es nützlich, Texte verschiedener Grösse zu gebrauchen.

Wenn das Skotom von einer Läsion in den hinteren Sehbahnen verursacht ist, gibt es Skotome nur im Bild, nicht im tectalen Sehen. Dadurch sind die Sakkaden normal, die Buchstaben aber verschwinden wie in dem ersten Fall. Diagnostisch ist es wichtig, wieder Texte verschieder Grösse zu gebrauchen, um zu sehen, ob die Stelle der Fehler "wandert".

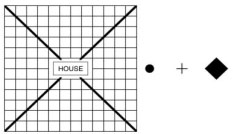

Macular mapping oder MM-Test ist ein neuer Test, die Sehschärfe in dem Bereich, der im Lesen gebraucht wird, genauer zu untersuchen. Auf einem Computerbildschirm werden Buchstaben verschiedener Grösse dargeboten, während die Person in die Mitte des Bildschirms schaut. Dann untersucht man entweder, wenn die Fixation zentral ist, den Makulabereich, oder einen Bereich ausserhalb eines zentralen Skotoms (Bild 9). Man kann sowohl die Grösse der Buchstaben als auch die Darbietungszeit variieren und dadurch die räumliche und zeitmässige Struktur des Lesegesichtsfeldes studieren. (Für mehr Informationen schreiben Sie, bitte, zu Manfred Mackeben, mm@ski.org.)

Bild.9. MM-Testresultat, der ein Lesegesichtsfeld von etwa 10 Grad im Umfang und geringer Sehschärfe schildert. Die Buchstaben sind 4x grösser als normal. Dieses Lesegesichtsfeld kann im Makulagebiet, auf einer Seite der Makula oder nach oben verschieben sein.

Wenn ein Kind ein zentrales Skotom hat, werden ein oder mehrere Bereiche in der Netzhaut zum Lesen benutzt. Welcher Bereich vo dem Kind benutzt wurde, als die Sehschärfe gemessen wurde, weiss man gewöhnlich nicht. Man kann das mit dem SLO, Scanning Laser Ophthalmoscope, untersuchen, aber das ist nur in einzelnen Univeristätsaugenkliniken möglich. Dagegen kann man die Existenz der unterschiedlichen Fixationsbereiche mit einer sehr einfachen Technik herausfinden: Wenn man den Extrafoveal Fixation Recorder (Bild 10) näher und weiter vom Auge heranführt, während die normalsehende Person ein Wort in der Mitte des Gitternetzes fixiert - das andere Auge ist bedeckt, verschwinden die drei Testfiguren auf der Seite des Gitternetzes auf unterschiedlichen Entfernungen, weil sie innerhalb des blinden Fleckes fallen. Wenn eine sehgeschädigte Person, die ein zentrales Skotom hat, in gleicher Weise den Test näher und weiter heran führt, bleiben die Testfiguren die ganze Zeit sichtbar, also ausserhalb des blinden Fleckes. Dann kann man die Lokalisation des blinden Flecks auf einer gewissen Entfernung mappieren. Anschliessend wechselt man das Wort im Fixationpunkt zu einem kleineren oder grösseren und mappiert den blinden Fleck auf dieselbe Entfernung. Wenn er sich jetzt in einer anderen Lokalisation befindet, ist der Fixationsbereich ein anderer als zuvor. Eine Änderung der Beleuchtungsstufe oder der Kontrast des Textes kann auch zur Fixationsänderung führen.

Bild 10. Extrafoveal Fixation Recorder. Das Wort in der Mitte des Gitternetzes kann variierende Länge, Grösse und Kontrast haben.

Einen Fixationsbereich sehr weit von der Fovea kann man durch direkte Beobachtung diagnostisieren. Dann sieht es aus, als ob das Kind am Text vorbei schaut, während es ihn liest (Bild 11).

Bild.11. Ein Kind benutzt einen Netzhautbereich auf der nasalen Seite des Sehnervs. Dabei sieht es aus, als schaute das Mädchen auf ihre Zeigefinger, wenn sie ein Wort in der Mitte des Papiers zuschaut.

Zusammenfassung

Um die Funktion des Gesichtsfeldes zu verstehen sollen wir mehrere Variable messen:

- den Umfang des Gesichtsfeldes mit Konfrontationsperimtrie oder Goldman Perimetrie

- die Qualitet des Gesichtsfeldes, mit Goldman Perimetrie (Skotome, diffus verminderte Empfindlichkeit), Flickerperimetrie, MM-Test, Extrafoveal Fixation Recorder.

Dazu soll man die Person fragen, ob es irgendwelche Störungen im Gesichtsfeld gibt: Distortionen (Verzerrungen), flüchtige Lichtphenomen oder andere.