Einführung in

Gittersehschärfetests

Lea Hyvärinen, MD

Seit den 1960er Jahren werden Gittertests zur Messung der Kontrastempfindlichkeit verwendet. In den 1980er wurden sie in Form von Gittersehschärfekarten zur Detektion der Gittersehschärfe bei vollem Kontrast beliebt1. Computergesteuerte Gittertests werden bisher in der klinischen Medizin nicht breit eingesetzt, weil sie teuer sind und von einem erfahrenen Techniker durchgeführt werden müssen. Durch Studien mit computergesteuerten Gittertests konnten jedoch wichtige Prinzipien für die Messung der Kontrastempfindlichkeit bei Sehbehinderungen geklärt werden1-4.

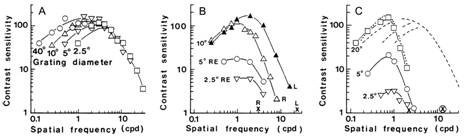

Abbildung 1. A. Kontrastempfindlichkeit als Funktion der Stimulusgröße bei normalsichtigen Probanden: Je größer das Gitter, desto höher die Kontrastempfindlichkeitswerte bei niedrigen Ortsfrequenzen. Beachten Sie, dass die Steigung (slope) der Kurve gleich bleibt. B. Kontrastempfindlichkeitskurven bei Makuladegeneration, L = gesundes linkes Auge, R = rechtes Auge mit trockener Makuladegeneration. Die mit 10°-Stimulus gemessene Kontrastempfindlichkeit ist fast so gut wie beim gesunden linken Auge, wohingegen sie bei Messung mit 5°-Stimulus ein Fünftel des maximalen Werts der 10°-Kurve beträgt und bei Messung mit 2,5°-Stimulus der Maximalwert nur ein Zwanzigstel des 10°-Maximums ist. C. Kontrastempfindlichkeitskurven einer Person mit Optikusatrophie in beiden Augen. Mit dem 2,5°-Stimulus ist die Kontrastempfindlichkeit kaum messbar; bei dem 20°-Stimulus sind die Werte bei niedrigen Ortsfrequenzen jedoch normal. Abbildung 1.C zeigt auch, dass sich die Sehschärfe während der Remission von 0,06 (x) auf 0,4 (![]() ) verbessert hat, wohingegen es keine Veränderung bei der Gittersehschärfe gab, selbst bei Messung mit 20°-Stimulus. (Abbildungen aus Literaturangaben 1 und 2).

) verbessert hat, wohingegen es keine Veränderung bei der Gittersehschärfe gab, selbst bei Messung mit 20°-Stimulus. (Abbildungen aus Literaturangaben 1 und 2).

1. Effekt der Größe des Stimulus

Wie Abbildung 1 zeigt, ergeben kleine Gitterstimuli oft ein irreführendes Bild der Sehfähigkeit. Daher ist es ratsam, eine Messung mit einem großen Gitterstimulus durchzuführen, um etwas über die Fähigkeit des Patienten zu erfahren, geringe oder volle Kontrastinformationen zu sehen. Andererseits ist es interessant, die Funktion des Fixationsbereichs mit Hilfe eines kleineren Stimulus zu bewerten. Dies ist durch Abdecken des großen Gitterstimulus mit einem grauen Karton möglich, der den sichtbaren Stimulus auf ein Zehntel reduziert.

A.

B.

C.

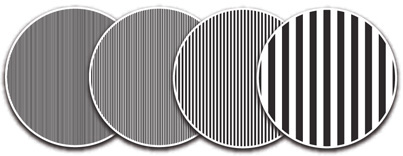

Abbildung 2. A. Für Messungen der Gittersehschärfe bei vollem Kontrast gibt es vier Gitter mit 8 cpcm, 4 cpcm, 2 cpcm bzw. 0,5 cpcm (cpcm = Zyklen pro Zentimeter [engl. cycles per centimetre] der Oberfläche). B. Für die Messung der Kontrastempfindlichkeit gibt es neun Gitter. C. Graue Abdeckung mit einer Öffnung von 6,3 cm in Diameter.

Da die Anzahl der Linienpaare (Zyklen) des 0,5 cpcm-Gitters, die durch die kleine Öffnung (6,3 cm Durchmesser) sichtbar ist, kleiner als 5 ist, werden die Schwellenwerte geringfügig von der kleinen Anzahl Zyklen beeinflusst. Bei den anderen Gittern ist eine ausreichende Anzahl Zyklen in der Öffnung sichtbar.

2. Wahrnehmung der Gitter

Bei der Beurteilung des Sehvermögens eines Kindes oder Erwachsenen ist es wichtig zu wissen, dass manche Menschen Gitter als unregelmäßige Muster wahrnehmen und nicht als gerade Linien und daher nicht die Orientierung der Linien bestimmen können. Es ist auch möglich, dass eine Person die Gitter überhaupt nicht wahrnimmt; dies kommt selten vor, ist aber zu beobachten bei Patienten mit Hirnläsionen, die das Sehvermögen des Patienten möglicherweise ansonsten nicht beeinträchtigen. Vor Beginn des Tests ist es daher ratsam, die Gitter dem Kind/Erwachsenen zunächst vorzuführen. Dazu zeigt man die 0,5 cpcm-, 2 cpcm-, 4 cpcm- und 8 cpcm-Gitter bei vollem oder 10 % Kontrast in kurzem Abstand und fragt, wie das Kind/der Erwachsene die Gitter sieht.

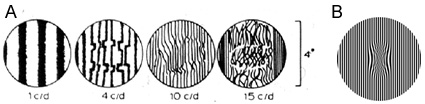

Wenn der Patient antwortet, dass „die breiten Linien regelmäßig und gerade in dieser Richtung sind, die anderen aber in der Mitte unregelmäßig verlaufen und die wirklich feinen Linien sich schlängeln und gar nicht gerade sind“, dann haben Sie zu Beginn des Tests eine wichtige Beobachtung gemacht und wissen, dass der Patient Probleme mit der Wahrnehmung vieler gerader Linien hat. Dieses Problem bei der visuellen Wahrnehmung kann mit keinen anderen klinischen Tests, sondern nur mit Gittern und der Frage danach, wie die Gitter wahrgenommen werden, erkannt werden. Werden Gitter als „Erkennungstest“ (Teller-Sehschärfekarten) verwendet, kann man nicht feststellen, wie ein Kind die Gitter wahrnimmt. Dadurch kann man ein Gittersehschärfewert nicht kalkulieren, noch weniger ein Visuswert. Wenn ein Kind nicht weiß, wie es die Gitterlinien beschreiben soll, bitten Sie es, seinen Finger wie ein Auto benutzen und damit „zuerst auf der breiten Straße vorsichtig in der Mitte der Straße entlang zu fahren“ und dann „auf den immer schmaleren Straßen zu fahren.“ Wenn sich der Finger auf der 0,5 cpcm-Linie ruhig und direkt bewegt, auf der 2 cpcm- oder 4 cpcm-Linie aber „Schlangenlinien fährt“, kann das Kind bei den 8 cpcm Linien sagen, dass es „keine Linien“ oder „ein Durcheinander“ wahrnimmt. Diese Information ist wichtig, da sie bedeutet, dass viele dünne Linien nicht korrekt entschlüsselt werden können. Im Alltag führt dies dazu, dass beispielsweise das Schneiden entlang eines Fadens nicht möglich ist und Millimeterpapier nicht wahrgenommen wird.

Abbildung 2. A. Die Beschreibung eines Erwachsenen, wie er die verschiedenen Gitterlinien wahrgenommen und erkennen hatte. B. Wenn ein kleiner fovealer Skotom ein "Loch" im Gesichtsfelt verursacht, wird das Loch im Gehirn mit der naheliegenden Information gefüllt. Darum neigen die Linien zu einandern und füllen das Loch

3. Allgemeines zur Testdurchführung

Während des Tests wird das Testgitter von der Testperson weg bewegt, bis der Betreffende die Richtung/Orientierung der Gitterlinien nicht mehr unterscheiden kann. Dann wird das Gitter wieder auf die Person zu bewegt, bis sie das Gitter und seine Orientierung wahrnehmen kann. Um diesen Abstand exakt zu bestimmen, wird das Gitter von der Person weg und wieder auf sie zu bewegt und der Grenzabstand 5 Mal gemessen. Kinder haben oft nicht genug Geduld für so viele Messungen. Deshalb sollte man mit 2 bis 3 Messungen zufrieden sein, vor allem wenn nahezu gleiche Werte für den Grenzabstand gemessen werden.

Die Richtung der Linien sollte nach dem Zufallsprinzip variiert werden. Es ist doch nicht ratsam, die gleiche Richtung ein zweites Mal unmittelbar nach dem ersten Durchlauf zu zeigen. Sie sollten die Linien auch nicht in einer Richtung zeigen, die die Person soeben in ihrer (falschen) Antwort verwendet hat, da Menschen dazu neigen, nicht noch einmal dieselbe Antwort zu geben. Das zweimalige Zeigen derselben Orientierung der Linien führt daher wahrscheinlich zu einer falschen Antwort beim zweiten Zeigen.

Hat eine Person einen nicht korrigierten Astigmatismus, werden die Gitter bei etwas unterschiedlichen Abständen erkannt, wenn sie in unterschiedlichen Orientierungen gezeigt werden. Auf diese Weise erfahren Sie bei der Messung der Gittersehschärfe etwas über den Brechungsfehler des Auges.

4. Sehwinkel

In diesem Abschnitt soll das Konzept des Sehwinkels kurz aufgefrischt werden. Wird eine Fläche mit einem Abstand von 57,2 cm vor die Augen einer Person gehalten, entspricht ein Zentimeter der Fläche einem Grad Sehwinkel.

Abbildung 2. Der Sehwinkel eines Objektes ist der räumliche Winkel, den es im Verhältnis zum Auge hat. In diesem Fall befindet sich das 1 cm hohe Objekt in einem Abstand von 57 cm vom Auge. Es ist somit innerhalb eines Sehwinkels von einem Grad.

Der Abstand von 57 cm ergibt sich aus der Formel 2 π r. Ein Kreis hat 360° und der Umfang eines Kreises ist gleich 2 π r, mit r als Radius. Misst der Umfang eines Kreises 360 cm, entspricht jedem Grad 1 cm auf dem Umfang. Der Radius r eines solchen Kreises wird wie folgt berechnet:

r = 360 cm / 2 π = 57.2 cm.

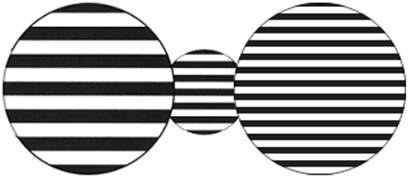

Abbildung 3. Wird ein Gitter weiter weg bewegt, wird es kleiner wahrgenommen und die Linien sind näher beieinander, d. h. die Ortsfrequenz ist höher. In diesem Bild befindet sich links ein 0,5 cpcm-Gitter in einem Abstand von 57 cm von der Kamera, in der Mitte ein weiteres 0,5 cpcm-Gitter bei 229 cm von der Kamera und rechts ein 2 cpcm-Gitter im Abstand von 57 cm von der Kamera.

Durch Bewegen eines Gitters auf unterschiedliche Abstände ist es möglich, unterschiedliche Schwellenwerte zu messen. Gleichzeitig ändert sich die Größe des Gitters. Da die Größe des Stimulus kleiner wird, deckt er eine kleinere Fläche auf der Netzhaut ab. Oft gibt es mehr Veränderungen im zentralen Gesichtsfeld als im umgebenden Bereich. In einem solchen Fall ist der Wert der Gittersehschärfe niedriger, wenn er mit dem geringeren Stimulus gemessen wird. Die geringere Größe des Stimulus lässt sich auch erreichen, indem das Gitter durch eine Öffnung gezeigt wird (Abbildung 2.C).

Gittersehschärfe in verschiedenen Entfernungen

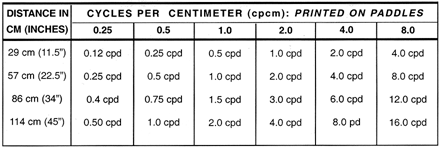

Auf jedem Streifengitterpaddel ist die Frequenz der aufgedruckten Streifengitter als Zyklen pro Zentimeter (cpcm) wiedergegeben. In der Entfernung von 57 cm entspricht 1 Zentimeter 1 Grad des Sehwinkels*. Daher entspricht nur in dieser Entfernung der Wert der Zyklen pro Grad jedes Streifengitters den cpcm die auf das Paddel gedruckt sind. Zum Beispiel hat das 0,25 cpcm Paddel in 57 cm 0,25 cpd. Wenn das Paddel näher gebracht wird, nimmt die Anzahl der Zyklen pro Grad ab. Wenn eine größere Entfernung als 57 cm benutzt wird, steigt die Anzahl der cpd. In der folgenden Tabelle wurden die cpd Werte für einige allgemeine Entfernungen umgerechnet. Wenn eine andere Entfernung benutzt wird, können die cpd Ergebnisse mit dieser Formel umgerechnet werden:

| Benutzte Entfernung 57.2 cm |

x cpcm = cpd |

Gittersehschärfe wiedergegeben in Zyklen pro Grad

Literatur:

- Hyvärinen L, Rovamo J, Laurinen P, Peltomaa A. Contrast sensitivity function in evaluation of visual impairment due to retinitis pigmentosa (1981) Acta Ophthalmol (Copenh) 59:763-773.

- Hyvärinen L, Laurinen P and Rovamo J. Kontrastempfindlichkeit bei Degenerationen der Macula und des Nervus opticus (1982) Fortschr Ophthalmol 79:166-168.

- Hyvärinen L, Laurinen P, Rovamo J. Contrast sensitivity in evaluation of visual impairment due to macular degeneration and optic nerve lesions (1983) Acta Ophthalmol (Copenh) 61:161-170.

- Hyvärinen L, Laurinen P, Rovamo J. Contrast sensitivity in evaluation of visual impairment due to diabetes (1983) Acta Ophthalmol (Copenh) 61:94-101.

Modifiziert