Paramètres à évaluer

L'examen doit tenir compte des besoins individuels de chaque enfant mais certains paramètres doivent être évalués dans tous les cas :

1. L'état général de l'enfant : chaque enfant doit être observé à différents niveaux d'éveil. Les premières observations doivent être recueillies chez un enfant bien éveillé et détendu. On observe d'abord ses activités spontanées, sans l'approcher. On note d'éventuels problèmes moteurs et leur retentissement sur l'examen. Ainsi, les enfants hypotones contrôlent mieux leurs fonctions oculomotrices lorsqu'ils sont dans une position stable et confortable. Si le contrôle de la tête leur demande encore trop d'efforts, il faut essayer de trouver la position optimale. Un "truc sans aucun rapport", comme les chaussures de soutien que l'enfant porte pendant l'examen peut modifier l'oculomotricité en modifiant le tonus du corps. L'ergothérapeute ou le kinésithérapeute de l'enfant peut aider à trouver la meilleure position pour le premier examen, mais par la suite, les fonctions visuelles devront aussi être évaluées dans les positions où l'enfant passe le plus clair de son temps.

2. Les fonctions oculomotrices, la coordination œil main, le niveau et les moyens de communication de l'enfant doivent, dans un premier temps, être étudiées de la même façon que chez un enfant chez qui la déficience visuelle est isolée (1ère partie). Si la préhension est difficile, la coordination œil main peut être appréciée en utilisant des jouets dans une boîte lumineuse. Dans cette situation de jeu, les mouvements oculaires de l'enfant sont parfois mieux contrôlés que lors de tâches plus difficiles comme les mesures d'acuité visuelle, acuité de lecture etc.

3. Chez les enfants multi- handicapés, la mesure de la réfraction et la prescription de lunettes sont aussi importantes que chez les autres. Elles sont souvent négligées. Assurez-vous que ce n'est pas le cas, et demandez aussi que soit mesuré le pouvoir accommodatif car les difficultés d'accommodation sont fréquentes chez ces enfants. Si ce n'est pas possible, essayez de comparer le comportement de l'enfant avec et sans correction de près. Lorsque la mesure de l'acuité est possible, une différence entre l'acuité de près et l'acuité de loin peut révéler un trouble de l'accommodation.

Chez les enfants qui souffrent de spasmes en extension, le spasme peut englober le muscle ciliaire. Il y a alors surconvergence, les yeux se mettent en strabisme interne, et l'accommodation simultanée induit une myopie transitoire de 10 à 15 dioptries qui brouille tout au-delà d'une longueur de bras.

4. Lorsque l'on mesure l'acuité visuelle, il faut accorder une attention toute particulière à l'effet de groupe. L'acuité visuelle est mesurée avec des symboles isolés, des symboles linéaires et des symboles groupés, de façon à mettre en évidence une éventuelle différence entre ces trois mesures. Il est fréquent, chez un enfant atteint de lésions des voies visuelles postérieures, d'avoir les résultats

| symboles isolés | 0.63 (6/9.5, 20/32) ou même 1.0(6/6,20/20) |

| symboles en ligne | 0.32 (6/18, 20/60) et |

| symboles groupés | 0.12 (6/48, 20/160) ou 0.06 (6/100,20/330). |

De telles valeurs d'acuité visuelle sont typiques des lésions des voies visuelles Les anomalies radiologiques ont pu passer inaperçues jusqu'à ce que l'on mesure l'acuité et il faut alors regarder de plus près les radiations optiques et le cortex. Si les tests d'acuité visuelle ne sont pas utilisables, on peut apprécier l'acuité visuelle centrale en observant les réponses de l'enfant lorsqu'on lui présente de petits objets, d'abord l'un après l'autre, puis ensemble.

5. Même si l'acuité visuelle par optotypes est mesurable, il est intéressant de connaître l'acuité réseau qui décrit mieux les possibilités de résolution de lignes dans un grand espace. Elle peut être mesurée avec les cartons d'acuité réseau habituels ou avec les Réseaux de Léa. Dans les pays en voie de développement, les cartons d'acuité réseau posent problème car elles ne supportent ni l'humidité, ni la poussière, et sont lourdes et encombrantes. Avec les Réseaux de Léa, plus simples à utiliser, on obtient la même information qu'avec les cartons d'acuité réseau. Pour plus de détails, voir le mode d'emploi des tests de Léa, en anglais.

6. La sensibilité au contraste mesurée avec les optotypes peut être moins bonne que l'acuité visuelle. La sensibilité au contraste mesurée avec les réseaux peut être bien meilleure que celle mesurée avec les optotypes. Les deux mesures sont donc intéressantes.

La sphère de communication de l'enfant peut être rapidement appréciée en utilisant le test de Heidi ou son propre visage. A partir de deux ans, l'enfant peut pointer l'image du doigt. Parfois, le test doit être fait sous forme de jeu pour inciter l'enfant à répondre : une personne tient la carte blanche, une autre l'image de Heidi et l'enfant doit trouver qui a l'image de Heidi. Faire "ho-hé" Heidi est souvent plus amusant que simplement la pointer du doigt.

Lorsque l'on met en évidence une baisse de la sensibilité au contraste, il faut l'expliquer aux enseignants mais aussi à l'entourage et leur expliquer que, pour des aliments clairs, il faut utiliser des assiettes foncées, que pour des aliments foncés, il faut utiliser des assiettes claires, que des photocopies de mauvaise qualité ne sont pas utilisables etc.

7. Il arrive que la vision des couleurs soit perturbée, soit par une lésion localisée dans l'aire cérébrale responsable de l'analyse des couleurs, soit par une lésion diffuse du cortex visuel primaire, comme dans les intoxications par l'oxyde de carbone, soit par des lésions du nerf optique. Cependant, dans la plupart des cas, la vision des couleurs est respectée, au moins en ce qui concerne les couleurs primaires.

8. Les déficits du champ visuel peuvent être des hémianopsies, des quadranopsies ou des scotomes centraux par atteinte de la projection maculaire dans le cortex primaire. Il peut s'agir également de déficits en "trous de Gruyère" du fait d'une atteinte inégale des fibres optiques au niveau des radiations. Le champ visuel peut être mesuré par confrontation ou mieux par la périmétrie de Goldman. Les scotomes centraux peuvent être mis en évidence par le test de cartographie maculaire, la campimétrie de Damato ou être mesurés en service d'ophtalmologie par la périmétrie automatique.

Il faut bien comprendre que les taches noires visibles sur les relevés de champ visuel ne décrivent pas réellement le champ visuel de l'enfant. Il y a rarement des trous noirs dans le champ visuel subjectif de l'enfant. Quand une partie du cortex ne reçoit aucune information, le réarrangement des cellules corticales est tel que les aires adjacentes prennent le relais. C'est ainsi que la tache aveugle n'est pas perçue ; l'enfant peut simplement noter la déformation à ce niveau des lignes droites d'une grille s'il la regarde très attentivement.

Les petits scotomes doivent aussi être recherchés très soigneusement : ils peuvent entraîner la disparition d'une ou deux lettres d'un mot et donc un contresens sur ce mot, ou ils peuvent être situés juste au niveau du prochain point de fixation, entraînant une inadaptation du mouvement rapide nécessaire pour passer d'un mot à l'autre.

9. L'information visuelle liée au mouvement est véhiculée par les fibres magnocellulaires qui constituent une petite partie seulement des fibres du nerf optique. Les atteintes de la détection et de la discrimination du mouvement ne sont pas mesurées lors de l'examen clinique parce qu'il n'existe pas de tests utilisables en pédiatrie. Des méthodes d'examen sont en cours d'étude et amélioreront notre compréhension de la fonction visuelle quand elles pourront être utilisées en clinique. Des observations assez simples peuvent mettre en évidence le problème de l'enfant : demandez-lui de vous regarder d'abord quand vous êtes immobile puis bougez la tête de haut en bas et d'un côté à l'autre ; il vous dira parfois que votre visage devient flou ou même disparaît. Si l'enfant est plus grand, vous pouvez lui demander de compter les doigts d'abord sans les bouger puis en les bougeant rapidement et de plus en plus lentement jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau les compter. Enfin, il arrive que l'enfant cesse de se servir de sa vue et se mette à utiliser le toucher pour se déplacer dans une pièce. Quand il se déplace dans une foule, il a tendance à s'agripper à un adulte. Dans ce cas, bien que sa vision soit par ailleurs correcte, l'enfant doit apprendre à se servir d'une canne longue.

L'atteinte de la détection et de la discrimination du mouvement peut être due à des lésions de la rétine, des voies visuelles, du cortex visuel primaire ou des fonctions pariétales.

La présentation est variable : tantôt l'enfant ne voit les objets que lorsqu'ils bougent, tantôt il ne les voit que lorsqu'ils cessent de bouger. Cette observation peut être faite au cours des jeux de ballon et en testant les mouvements de poursuite : si l'enfant ne suit pas la cible mais fait une saccade adaptée sur cette cible lorsqu'elle s'arrête ou bien il n'a pas de mouvements de poursuite, ou bien il ne voit pas le mouvement. Il est parfois capable d'expliquer que l'objet a disparu puis a réapparu (= problème visuel) ou bien qu'il était difficile de le regarder quand il bougeait (problème moteur). Parfois, l'enfant est capable de suivre le mouvement quand il mobilise lui-même l'objet. Un autre problème de perception du mouvement est la perte de la perception des objets immobiles qui redeviennent visibles quand ils bougent. Cela peut amener un enfant à bouger en permanence son texte lorsqu'il lit, même s'il est agrandi par jusqu'à sa taille "optimale" par un système de télévision en circuit fermé. Le mouvement du texte entraîne la nausée chez les adultes qui aident l'enfant, ce qui peut les amener à essayer de supprimer ce "comportement étrange ".

10. La perte de la vision stéréoscopique n'est pas un problème majeur. Beaucoup d'individus "normaux" n'ont pas de vision stéréoscopique et en sont totalement inconscients. Chez les enfants déficients visuels, l'absence de vision stéréoscopique est quasiment la règle, car son développement nécessite une vision pratiquement parfaite avec une bonne binocularité pendant la première année. Par contre, chez les enfants qui ont eu avant une vision parfaite, la perte de la vision stéréoscopique entraîne des troubles de la coordination œil main pendant plusieurs semaines ou mois.

11. Les troubles de la vision cognitive ou agnosies peuvent intéresser n'importe quel type de reconnaissance. Les difficultés les plus fréquentes concernent la reconnaissance des visages, soit en situation réelle, soit sur des images.

Les difficultés de reconnaissance des visages peuvent avoir d'autres causes :

- l'enfant ne voit pas les détails faiblement contrastés du visage (problème du à la qualité de l'image qui lui parvient donc à une atteinte des voies visuelles antérieures)

- l'enfant voit les traits du visage, mais n'est pas capable de les garder en mémoire assez longtemps pour les reconnaître,

- l'enfant voit les traits et peut les garder dans sa mémoire à court terme un temps limité, mais il n'est pas capable de les mettre dans sa mémoire à long terme

- l'enfant n'est pas capable de voir les visages quand les gens bougent, ce qui est en général mal interprété

Dans certains cas, l'enfant n'est capable de garder l'information visuelle que dans sa mémoire à court terme. Ceci m'est arrivé une fois en consultation : une petite fille semblait n'avoir aucune difficulté à faire la différence entre mon orthoptiste et moi, bien que nous soyons toutes les deux brunes et habillées en blanc. J'ai du m'absenter pendant moins de 2 minutes, mais quand je suis revenue, la petite fille m'a demandé si j'étais le même docteur que celui qui était là avant. Elle ne reconnaissait pas ses camarades par les traits de leur visage mais par la voix, mais elle reconnaissait ses parents dans un groupe d'adultes.

Un certain nombre d'enfants reconnaissent les visages familiers, mais ont des difficultés à interpréter les expressions faciales. Le jeu des expressions de Heidi permet de mettre en évidence et d'évaluer de telles difficultés. L'enfant doit jouer les différents personnages et pour cela comparer les expressions sur le visage de l'examinateur et les images d'Heidi, puis les imiter. S'il n'y parvient pas, il peut essayer par le toucher, puis revenir aux images. Pour chaque expression, il y a trois cartes, deux sont identiques, sur la troisième, Heidi a un nœud dans les cheveux. Si l'enfant ne reconnaît pas les expressions, il associe souvent les images où Heidi a un nœud dans les cheveux.

Un certain nombre d'enfants reconnaissent les visages familiers, mais ont des difficultés à interpréter les expressions faciales. Le jeu des expressions de Heidi permet de mettre en évidence et d'évaluer de telles difficultés. L'enfant doit jouer les différents personnages et pour cela comparer les expressions sur le visage de l'examinateur et les images d'Heidi, puis les imiter. S'il n'y parvient pas, il peut essayer par le toucher, puis revenir aux images. Pour chaque expression, il y a trois cartes, deux sont identiques, sur la troisième, Heidi a un nœud dans les cheveux. Si l'enfant ne reconnaît pas les expressions, il associe souvent les images où Heidi a un nœud dans les cheveux.

Les enfants malvoyants peuvent aussi ne pas reconnaître les visages parce qu'ils ont une mauvaise sensibilité au contraste. Afin d'évaluer le rôle du contraste, les six expressions de base sont réalisées aussi avec un contraste de 10% et de 2.5%.

Dans certains cas d'absence totale de reconnaissance des visages, les enfants utilisent d'autres caractéristiques pour reconnaître les gens, leurs vêtements par exemple. Des incidents comme celui-ci sont ainsi possibles : lors d'une fraîche soirée d'été, sa maman ayant mis sur elle la chemise de son mari, le petit garçon l'a appelée "papa", ce qui les a beaucoup inquiétés tous les deux.

L'incapacité à reconnaître les images peut être totale ou limitée à des images où un objet est représenté sous un angle inhabituel ou bien partiellement masqué. Lorsque l'enfant a perdu cette capacité à reconnaître les images en fin de maternelle ou en primaire, il arrive qu'il soit également incapable de recopier une image même si le modèle est juste à côté, donc sans que la mémoire soit en cause. Si par contre, on lui demande de dessiner un objet qu'il connaît bien, comme un ballon ou une pomme, il est parfois capable de retrouver l'image dans sa mémoire à long terme et de la dessiner. Ainsi le concept est toujours là, c'est la capacité de reconnaissance visuelle qui a disparu.

12. Des difficultés de reconnaissance de taille ou de longueur, basées sur l'information visuelle peuvent être mises en évidence lors d'une situation de jeu. Avec les LEA Le Jeu des rectangles, un enfant de 2 ans est en général capable de désigner le rectangle le plus long sans se tromper.

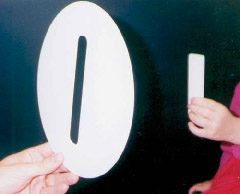

13. La reconnaissance des directions peut être testée sous forme de jeu de la façon suivante : on utilise la "boîte aux lettres" avec la fente au milieu. On montre d'abord la fente à l'enfant sous différentes orientations. On observe le début du mouvement : la carte commence à s'orienter correctement à mi-distance à la boîte aux lettres. Si c'est le cas, c'est la vision qui guide le mouvement de la main. Chez certains enfants, les mouvements du poignet ne se développent pas car l'information visuelle est insuffisante pour permettre un apprentissage spontané. Des difficultés motrices primaires peuvent bien sûr être aussi en cause.

14. Des lésions fonctionnelles au niveau du lobe pariétal peuvent entraîner une perte du sens de l'orientation égocentrique. La vision ne peut pas être utilisée efficacement pour guider les mouvements. Les mouvements de l'enfant sont maladroits bien que les capacités motrices de base soient normales. Ceci peut entraîner un tableau en miroir du tableau décrit au paragraphe précédent : l'enfant est capable de définir si des lignes sont horizontales, verticales ou penchées mais n'est pas capable de tourner l'enveloppe dans le bon sens pour la glisser dans la fente. Il faut alors demander à un kinésithérapeute ou un psychomotricien expérimenté d'examiner l'enfant : les fonctions motrices sont présentes, mais le mouvement est mal adapté dans l'espace visuel comme si celui-ci était limité ou comme si la préparation du mouvement était inadéquate. En cas de déficience motrice associée, le rôle de l'atteinte des voies visuelles au niveau du lobe pariétal devient très difficile à évaluer. Certains enfants semblent très peu conscients de leur propre corps bien qu'ils utilisent les informations d'origine visuelle ou d'origine tactile.

La coordination œil main peut aussi être perturbée du fait d'un feed-back visuel anormal lors des mouvements : l'enfant regarde un objet, en détourne la tête puis atteint ensuite l'objet. Dans ce cas, nous pouvons lui suggérer de fermer les yeux au lieu de tourner la tête et comparer la qualité du mouvement accompli les yeux fermés et en regardant sa main. Si le mouvement est plus facile les yeux fermés, c'est la technique à utiliser - en dépit du fait que cela ne paraît pas "normal".

15. La reconnaissance des lieux peut être perturbée de deux façons différentes.

l'enfant a des difficultés à mémoriser les détails nécessaires à cette identification. Dans ce cas il est important de savoir si ces détails sont vus avec une netteté suffisante à la distance critique (= la déficience visuelle est-elle responsable de l'absence de reconnaissance). Si c'est le cas, on peut essayer d'agrandir l'image ou lui ajouter des détails fortement contrastés.

l'enfant voit bien les détails de l'environnement mais ne comprend pas les connections spatiales. Il suit des "chemins" le long des murs et des meubles et utilise des repères tactiles comme le ferait un enfant dont la déficience visuelle profonde serait due à une atteinte des voies visuelles antérieures. Il est parfois incapable de traverser en diagonale un espace carré ouvert, même s'il en a étudié auparavant les limites en tournant autour.

Certains enfants peuvent se perdre même chez eux lorsque l'on a déplacé certains meubles. D'autres ont la phobie d'aller d'un endroit à un autre. Traverser une barrière ou un rideau de rubans sur une porte peut leur être impossible.

16. Les différences de niveau entre deux surfaces sont normalement perçues très tôt. Certains enfants n'apprennent pas à apprécier la profondeur et sont effrayés par des différences de niveau de quelques centimètres. Ils sont également incapables de dire si un changement de la surface du sol s'accompagne ou non d'une marche. Ils marquent un arrêt devant une ombre ou une marche et tâtent avec leurs pieds pour savoir s'il y a une différence de dénivelé.

17. Dans le cas de problèmes de perception simultanée ou simultagnosie, l'enfant n'est pas capable de s'intéresser à une image dans son ensemble ou à un groupe d'objets mais ne dirige son attention que sur un élément, un petit détail en général, de l'ensemble.

Dans ce cas, le relevé du champ visuel par les techniques classiques est impossible. Il est de toutes façons extrêmement difficile chez l'enfant atteint de déficience visuelle d'origine cérébrale. On peut essayer d'utiliser le son comme point de fixation : quelqu'un parle à l'enfant derrière un écran, quelqu'un d'autre lui approche des objets d'arrière en avant. Encore faut-il qu'il soit capable d'attention auditive et visuelle simultanée.

Ces enfants doivent faire l'objet d'une observation soigneuse pour savoir comment ils utilisent leur vision périphérique pour s'orienter dans l'espace et leur vision centrale pour les activités de près. Lorsqu'ils regardent une cible à distance derrière une grille, comme au zoo, il arrive qu'ils ne voient que les barreaux de la grille et pas ce qui se trouve derrière.

18. L'oculomotricité et la motricité en général ont été appréciées au début de l'examen. Toutes les anomalies notées au cours de l'examen doivent être discutées avec l'ophtalmologiste et le neurologue de l'enfant. Ce sont des problèmes complexes, difficiles à analyser ; il est souhaitable de compléter l'examen clinique par un enregistrement vidéo des mouvements oculaires, de la coordination œil main, de la motricité, de la motricité fine en particulier, dans différentes situations (jeu, rééducation etc.). Toutes les fonctions motrices doivent être soigneusement étudiées.

En cas de mauvais contrôle de la tête, le port de lunettes devient inefficace : si l'enfant laisse tomber la tête et regarde au-dessus des lunettes, l'acuité visuelle réelle est l'acuité sans correction.

Lorsque l'enfant se concentre sur une tâche visuelle soutenue de près ou de loin, il arrive qu'il perde son contrôle postural. Il s'affale alors sur son bureau dans une position telle qu'il ne peut plus se servir de ses membres. Beaucoup d'enfants myopes, les enfants déficients visuels par atteinte de voies visuelles antérieures lisent de très près, ce qui augmente le spasme en flexion et peut perturber l'usage des mains. De tels problèmes sont si fréquents qu'il faut les observer pendant de longues périodes en classe et à la maison pour trouver les aides optiques ou non optiques les mieux adaptées sur le plan ergonomique.

Pendant la rééducation et à l'école, l'observation des mouvements oculaires peut révéler des troubles transitoires qui s'avèreront par la suite dus à une activité cérébrale anormale ; il peut s'agir d'une forme d'épilepsie sans crises évidentes. Dans d'autres cas la perte du contrôle oculomoteur peut être liée à un trouble simultané des fonctions motrices. L'enregistrement vidéo ici encore pendant la rééducation et en classe est souvent très utile pour comprendre les forces et les faiblesses de l'enfant.

D'éventuelles difficultés de fixation d'une cible donnée nécessitent une observation soigneuse. Dans certains cas l'enfant ne peut maintenir la fixation que dans un temps si bref qu'il n'a pas le temps de percevoir des mots longs. Certains enfants sont totalement incapables de fixer, leur regard erre d'un objet à l'autre sans pourvoir s'arrêter pour fixer. On peut observer ces mouvements au travers d'un transparent sur lequel l'enfant regarde des images ou lit, l'enregistrement des mouvements oculaires ou l'utilisation du SLO étant réservé à quelques établissements spécialisés.

19. La mémoire visuelle peut être perturbée de différentes manières. Elle peut être si courte que l'enfant est incapable de se rappeler une image ou un objet plus d'une fraction de seconde. L'enfant peut reconnaître l'image en nommant ou en associant deux ou trois images l'une à côté de l'autre mais peut ne pas en être capable si on les lui présente l'une après l'autre. Dans ce cas l'enfant est aussi incapable de recopier des dessins au tableau parce qu'il oublie ce qu'il vient de voir quand son regard passe de l'image au papier.

Les fonctions visuelles que nous venons d'évoquer doivent être évaluées avant que le neurologue ne commence son examen et ne choisisse ses tests.

Si l'enfant ne comprend pas la question, le concept plus grand / plus petit peut être appris en utilisant l'information kinesthésique. Si l'enfant comprend ce qu'est la différence de taille quand il utilise l'information kinesthésique, mais pas quand il utilise l'information visuelle, c'est qu'il existe un trouble spécifique de la reconnaissance des tailles. Si l'enfant est incapable de voir la différence de taille des rectangles, on lui demande d'attraper les rectangles un par un dans leur dimension la plus longue et de les empiler en fonction de leur taille ou de leur couleur, si le geste d'attraper l'objet est adapté à sa longueur avant que les doigts ne l'aient touché, c'est qu'il existe une information visuelle permettant de planifier le geste (voie dorsale), bien que l'enfant ne soit pas capable de reconnaître visuellement la forme (voie ventrale). L'organisation du mouvement indépendamment du monde visuel est une fonction de la voie dorsale.

Si l'enfant ne comprend pas la question, le concept plus grand / plus petit peut être appris en utilisant l'information kinesthésique. Si l'enfant comprend ce qu'est la différence de taille quand il utilise l'information kinesthésique, mais pas quand il utilise l'information visuelle, c'est qu'il existe un trouble spécifique de la reconnaissance des tailles. Si l'enfant est incapable de voir la différence de taille des rectangles, on lui demande d'attraper les rectangles un par un dans leur dimension la plus longue et de les empiler en fonction de leur taille ou de leur couleur, si le geste d'attraper l'objet est adapté à sa longueur avant que les doigts ne l'aient touché, c'est qu'il existe une information visuelle permettant de planifier le geste (voie dorsale), bien que l'enfant ne soit pas capable de reconnaître visuellement la forme (voie ventrale). L'organisation du mouvement indépendamment du monde visuel est une fonction de la voie dorsale.

L'enfant peut être capable de tourner correctement le poignet pour mettre l'enveloppe dans la fente, mais être incapable de définir précisément l'orientation de la fente par l'usage de la vue. Pour faire ce test, il faut qu'une tierce personne fasse semblant de ne pas comprendre quand on lui dit d'orienter la carte dans le même sens que la fente et demande à l'enfant si l'orientation est correcte "comme ça ou comme ça". Il se peut que l'enfant ne soit pas capable de "comprendre" cette partie du test, même après entraînement (voie ventrale), bien qu'il puisse utiliser le concept d'orientation des lignes basé sur l'information de la position de la main.

L'enfant peut être capable de tourner correctement le poignet pour mettre l'enveloppe dans la fente, mais être incapable de définir précisément l'orientation de la fente par l'usage de la vue. Pour faire ce test, il faut qu'une tierce personne fasse semblant de ne pas comprendre quand on lui dit d'orienter la carte dans le même sens que la fente et demande à l'enfant si l'orientation est correcte "comme ça ou comme ça". Il se peut que l'enfant ne soit pas capable de "comprendre" cette partie du test, même après entraînement (voie ventrale), bien qu'il puisse utiliser le concept d'orientation des lignes basé sur l'information de la position de la main.